La Vestale – Pisa, Teatro Verdi

“Dentro di me ci sono due persone. Vorrei essere Maria, ma devo essere all’altezza della Callas”. Con queste parole pronunciate in inglese dalla voce registrata di Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou, per tutti la Callas, inizia La Vestale andata in scena al Teatro Verdi di Pisa e coprodotta da Jesi, Ravenna e Piacenza in occasione dei 250 anni della nascita di Gaspare Spontini. Per nessuno di noi, comuni mortali, è facile tenere il passo con l’immagine che ci facciamo di noi stessi e con quella che gli altri si fanno di noi. Figuriamoci quindi quale possa essere la difficoltà per un’artista di incommensurabile talento. L’allestimentodi Gianluca Falaschi ci racconta così la storia di Julia, appunto la Vestale, sovrapponendola a quella della Divina e traendo ispirazione dall’edizione scaligera di Luchino Visconti del 1954. L’abito simbolo del destino di Julia/Callas è infatti ripreso dal bozzetto di Piero Zuffi e l’intera vicenda del contrastato amore tra Licinio e la sacerdotessa viene ambientata nel mondo alto borghese ed elegante degli anni cinquanta-sessanta, fatto di smoking e abiti da sera, di rituali mondani splendidi e raffinati ma con salotti carichi di aspettative, al pari della spietata disciplina dell’arte.

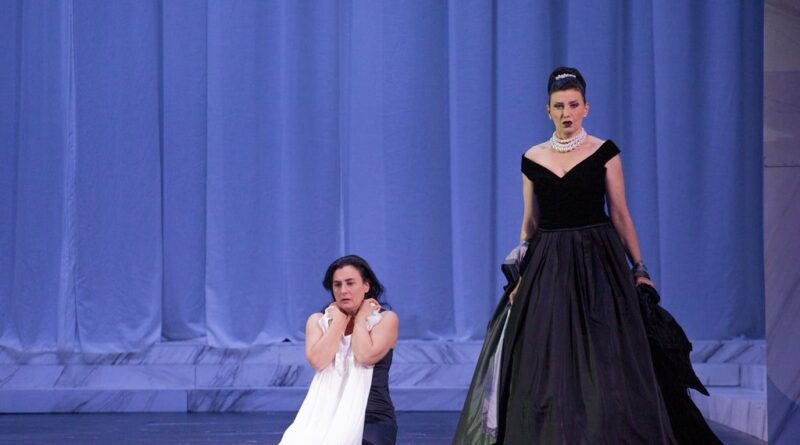

Un parallelo che realizza scene di notevole suggestione come l’ingresso delle sacerdotesse, con la Grande Vestale che è identica alla protagonista, suo vero e proprio doppio ed esigente super-io, così come l’intera sequenza al secondo atto con gli intensi effetti di luce di Emanuele Agliati e i ben coordinati movimenti del coro. L’idea, che rende il dramma ancora più asciutto e radicale, viene tuttavia sviluppata in maniera poco lineare, con proiezioni che distraggono e sovraccaricano, aggiungendo poco o nulla rispetto a quanto ci racconta da sola la scena. La cornice dorica che delimita il palcoscenico già di per sé ci indica un teatro che è tempio e prigione, così come fanno le tende che velano e avviluppano, anche senza i video con i palchi di una sala ottocentesca. Le toghe indossate sopra gli abiti incrinano per altro verso la coerenza del discorso visivo e sminuiscono l’eleganza e l’incisività dei costumi, anch’essi come le scenografie realizzati da Falaschi. Altre trovate, efficaci ed azzeccate, come il togliersi le perle o il fantasma-animula della Vestale, emergono debolmente soffocate dall’insieme, e l’intero terzo atto riesce non troppo chiaro e ordinato, con la tavola del Pontefice che diviene il catafalco, facendo un po’ pensare a Tosca e a Don Giovanni.

I due lunghi balletti da parte loro allentano significativamente la tensione drammatica, con il primo che interrompe l’azione a poche battute dal finale e il secondo che sospende eccessivamente la conclusione diluendone le emozioni. Le ricche coreografie di Luca Silvestrini indeboliscono quindi la narrazione, pur nel loro innegabile sforzo di integrarsi con essa, e ci mostrano inoltre quanto lontana sia l’idea di concisione drammaturgica di uno spettacolo moderno rispetto alla tragédie lyrique e perfino rispetto al grand opéra – con buona pace e fatto salvo il valore di ogni ricostruzione filologica.

La partitura di Spontini, che destò l’interesse di Berlioz e di Wagner tanto per l’orchestrazione quanto per l’unità drammatica, viene affidata alla lettura di Alessandro Benigni, la cui direzione si caratterizza per l’eleganza della frase e la compattezza del racconto. Gli stacchi tra un numero e l’altro vengono infatti ridotti al minimo ed ogni atto prende forma come un unico grande movimento, con arcate tenute e accordi preci, pur con qualche sfocatura nell’intonazione degli strumenti dell’Orchestra La Corelli. Se il primo atto presenta una dinamica piuttosto uniforme, il secondo si staglia più modulato ed energico, con volumi definiti e momenti di forte che comunque non coprono le voci. Di solenne intensità infine la sequenza funeraria al terzo atto, con il fondamentale apporto del Coro del Teatro Municipale di Piacenza, diretto da Corrado Casati e vero e proprio personaggio dell’opera, anche se di modesto volume nelle voci maschili. Di grande fascino il Coro delle Vestali nell’” Hymne du soir”, ben amalgamati e drammatici tutti gli altri interventi del secondo atto, luminoso quello conclusivo.

Carmela Remigio esprime con intensità il conflitto di Julia, schiacciata dalle aspettative degli altri e impegnata nella sofferta ricerca dei suoi veri desideri e della sua autentica felicità. La linea è elegante e articolata e lo stile sempre molto drammatico, anche se al primo atto gli acuti riescono non del tutto sfogati e le variazioni dinamiche sono piuttosto contenute. In “Toi que j’implore avec effroi”e nell’aria che segue mette però in campo una notevole quantità di mezze voci ed effetti di forte e di piano, alternando momenti di dolce lirismo a passaggi impetuosi, fortemente accentati, quasi violenti. Nel duetto con Licinius è alquanto appassionata, con tratti di accesa sensualità, e intesse di funebre e dolente languore “Toi que je laisse sur la terre” al terzo atto.

Bruno Taddia da parte sua sbalza con rilievo il personaggio di Licinius, che in apertura ci si presenta come uomo tormentato in un senso squisitamente moderno per assumere nel seguito un profilo maggiormente passionale. Il fraseggio, scolpito e molto curato, privilegia l’aspetto marcato-espressivo rispetto a quello melodico e il timbro relativamente chiaro ben si addice al bari-tenore da tragédie lyrique previsto da Spontini. Molto coinvolgente l’intenzione nei duetti e resa con energica drammaticità “Julia va mourir !… Non, non, je vis encore”.

Costante alter ergo della protagonista, Daniela Pini è una Grande Vestale magnetica e inquietante, di notevole saldezza nei centri ma con acuti talora un po’ bruschi. L’aria al primo atto è resa con grinta in forme rotonde e vibranti, mentre al terzo atto l’espressività si fa più morbida e addolorata.

Joseph Dahdah è un Cinna melodico e molto aggraziato, dall’emissione omogenea e voluminosa. La sua aria iniziale è luminosa e smaltata, quella al terzo atto si increspa di accorata nobiltà.

Con una vocalità robusta e compatta, Adriano Gramigni è un Souverain Pontife dal gesto autorevole e dalla dizione scandita. Con Julia e Licinius intesse dialoghi ben organizzati e ricchi di pathos.

Profondo e definito Massimo Pagano come Aruspice e come Console.

Alla fine grandi applausi per tutti, con particolare entusiasmo per la Remigio e Benigni.

LA VESTALE

Libretto di Victor-Joseph-Étienne de Jouy

Musica di Gaspare Spontini

Direttore Alessandro Benigni

Regia, scene, costumi Gianluca Falaschi

Luci Emanuele Agliati

Coreografie Luca Silvestrini

Personaggi e interpreti

Julia Carmela Remigio

Licinius Bruno Taddia

Cinna Joseph Dahdah

La Grande Vestale Daniela Pini

Le Souverain Pontife Adriano Gramigni

Le chef des aruspices /Un consul Massimo Pagano

Orchestra La Corelli

Coro del Teatro Municipale di Piacenza

Maestro del Coro Corrado Casati

Photo by Kiwi