Spettacoli 2016

LULU [Lukas Franceschini] Bolzano, 15 gennaio 2016.

Encomiabile e coraggiosa la decisione del Teatro Comunale di Bolzano, nell’ambito della Stagione d’Opera Regionale della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, di proporre l’opera Lulu di Alban Berg, titolo fondamentale del repertorio novecentesco. Il direttore artistico Matthias Lošek ha ideato una programmazione che da risalto all’espressività contemporanea in lavori di compositori del XX e XXI secolo senza tuttavia dimenticare il repertorio classico operistico. Ecco pertanto l’intestazione “OPER.A 20.21.” che contrassegna la stagione 2015-16, la quale ha come sottotitolo “The irony of life”. Dopo Wozzeck ci vollero un paio d’anni prima che Berg decidesse di comporre una nuova opera. Fallite le trattive per i diritti di “Und Pippa tanzt” di Gerhart Hauptmann, la scelta cadde su un soggetto che comprendeva due drammi: Ergeist (Spirito della terra) e Die Buchse der Pandora (Il vaso di Pandora) entrambi di Frank Wedekind. Realizzata la stesura del libretto, Berg lavorò alla partitura dal 1928 fino alla sua morte nel 1935, con due interruzioni per dedicarsi ad altre composizioni. Nei primi mesi del 1934 la composizione era quasi ultimata, pertanto il compositore estrasse dall’opera alcuni pezzi che andranno a far parte della Symphonische Stucke aus der Oper “Lulu” per l’esecuzione data a Berlino il 30 novembre 1934 diretta da Erich Kleiber. Berg lavorò fino alla sua morte all’orchestrazione ma il terzo atto restò incompiuto ad eccezione di alcuni pezzi. Il regime nazista impedì che l’opera fosse rappresentata in Germania, così la prima si ebbe a Zurigo il 2 giugno 1937, andarono in scena i primi due atti e i frammenti sinfonici del terzo. Fu in questa forma ridotta che l’opera conobbe diffusione internazionale cui seguirono anche incisioni discografiche. La vedova Berg aveva inizialmente pensato all’ipotesi che il terzo atto potesse essere completato da un altro compositore ma dopo il rifiuto di Schoenberg e Weber, lei si oppose risolutamene al progetto fino alla sua morte nel 1976. Tuttavia, già dal 1962 Friedrich Cerha aveva incominciato a studiare quanto lasciato incompiuto da Berg per completarne la partitura, portando a termine il suo lavoro solo dopo la scomparsa della vedova dell’autore. La prima rappresentazione nella versione Cerha del terzo atto fu all’Opéra di Parigi il 24 febbraio 1979 sotto la bacchetta di Pierre Boulez e la regia di Patrice Chéreau, cui seguirono altre repliche in teatri tra cui La Scala e un’edizione discografica, che segnarono una rinnovata fortuna dell’opera. Musicalmente lo spartito ha un taglio di forme operistiche e il linguaggio adotta seppure in modo personale il metodo dodecafonico di Schoenberg. E’ da rilevare che nella struttura musicale di Lulu il rapporto dialettico con la storia è molto importante e reso evidente dalla ricchezza delle forme e delle tecniche compositive che si rifanno a strutture classiche: il rondò, la forma sonata, il recitativo, l’arioso, la canzonetta, l’arietta, il duettino, il quartetto, il sestetto. Inoltre l’opera dispiega una vasta gamma di modi espressivi che vanno dalla comune recitazione fino all’estremo virtuosismo vocale. A Bolzano abbiamo assistito alla prima esecuzione nazionale della nuova versione di Eberhard Kloke del 2010. Kloke, compositore e direttore, ha voluto ridisegnare la distanza musicale che separa i primi due atti con il terzo e basandosi sulla propria formazione musicale ha voluto realizzare una versione cameristica e modulare. Il lavoro di Eberhard Koke, che ridimensiona l’orchestra a una cinquantina di elementi con l’aggiunta della fisarmonica, pone l’accento su una strumentazione più trasparente e si avvicina all’innovazione bergiana che si rifà al concerto per violino e orchestra rendendo il testo molto più comprensibile. Se la versione originale tende al recupero delle forme tradizionali, questo nuovo completamento imprime un linguaggio musicale più moderno senza alterare la ricchezza espressiva e timbrica. Un vero piacere questo nuovo ascolto che non vorrei si considerasse migliore o peggiore al lavoro di Cerha, piuttosto alternativo sempre nel segno e nello sviluppo concettivo dell’autore. Eccellente la prova dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, la quale in questa versione cameristica traccia un suono preciso e compatto di assoluta precisione tecnica. Merito anche della collaudata bacchetta di Anthony Negus che si adopera in una lettura molto elegante puntando soprattutto sul particolare suono rifinito analizzando, fondamentalmente, la partitura su un omogeneo colore di ricercata raffinatezza dei pezzi chiusi senza abusare in squarci di elettrizzante musicalità dal timbro esasperato. Della lunga lista degli interpreti emerge innanzitutto l’ottima qualità generale, la quale ha determinato la prestigiosa riuscita dell’operazione. La protagonista Marie Arnet era una convincente Lulu sia sotto l’aspetto scenico sia, soprattutto, come cantante rifinita. Padrona del fraseggio e del colore vocale, intensa nel canto fiorito di non facile esecuzione. Paul Cary Jones era un Dr. Schon di beffarda irriverenza abbinata a un’elegante performance vocale, messa ancora più in risalto quando nel finale interpreta anche Jack lo Squartatore in maniera sadica e glaciale. Johnny van Hal era un Alwa di bella tensione e smarrimento sociale, Mark Le Brocq, un pittore e un domatore di elettrizzante teatralità. Jurgita Adamonyte corretto studente fin troppo scemo, straordinaria la resa vocale e scenica di Natascha Petrinsky, una contessa sensuale e ieratica di forte impatto. Per correttezza elenchiamo tutto il cast del quale dobbiamo registrare un elevato stile vocale e interpretativo: Duccio Del Monte (direttore del teatro/banchiere), Alan Oke (principe/domestico/marchese), Steven Scheschareg (atleta), Roland Selva (primario), Keith Harris (giornalista), Johannes Held (domestico), Rebecca Afonwy-Jones (arredatrice), Anna Lucia Nardi (madre), Mary-Jean O’Doherty (una quindicenne), Carlo Emanuele Esposito (commissario), David Thaler (clown), Andrea Deanesi (macchinista), Stefano Ferrario (violinista), Benjamin McQuade (pianista). La produzione emozionante e ben riuscita, con regia di David Pountney, scene di Johan Engels e costumi di Marie-Jeanne Lecca, è stato creato alla Welsh National Opera nel 2013. Un’imponente torre di ferro rosso di Engel domina nei tre atti fungendo alle molteplici scene, in particolare si ammira il simbolismo dei corpi dei mariti di Lulu appesi come una sorta di testimone simbolo della macabra vicenda. Variegati e molto eleganti i costumi di Marie-Jeanne Lecca, ora sobri da moda anni ’20, ora circensi o da avanspettacolo. Poutney sviluppa la sua lettura in una sorta di labirinto gabbia ove la figura della protagonista gioca in modo estremo con tutti i personaggi, tutti sono prigionieri di un destino intrinseco e inconscio degli eventi, la stessa Lulu, un’anima ribelle, anticonformista e forte, regge e supera ogni fase della discesa sociale distruttiva per perire al termine in modo “banale” da parte di stupratore-squartatore. Un vortice drammatico di elevata espressione teatrale e sottolineato da scelte coraggiose e cruenti come i nudi della protagonista, e l’agghiacciante morte impressa su un vetro semi-trasparente con il sangue che scivola sul corpo spoglio e sul vetro. Operazione riuscita con lode, cui il numeroso pubblico (rara tanta presenza per un titolo novecentesco) ha giustamente salutato con prolungati applausi al termine.

NOZZE DI FIGARO [William Fratti] Parma, 15 gennaio 2015.

Dopo qualche anno di assenza, finalmente Mozart ritorna sulle scene del Teatro Regio di Parma con Le nozze di Figaro, nello spettacolo creato per il Teatro di San Carlo di Napoli da Mario Martone, con scene di Sergio Tramonti, costumi di Ursula Paztek e luci di Pasquale Mari. Simon Orfila, che non ha sempre convinto appieno in altri ruoli a dispetto della sua strabiliante carriera internazionale, nei panni di Figaro mostra delle qualità vocali e doti interpretative di pura eccellenza. La sua tecnica si sposa alla perfezione col canto e lo stile mozartiano, sempre omogeneo e ben curato, brillantissimo, coi suoni ben in punta, supportato da una presenza scenica elegante e una recitazione puntuale e misurata. Ma chi davvero sorprende più di tutti è Laura Giordano nel ruolo di Susanna, limpida e cristallina, dotata di una voce leggera, ben timbrata e che corre, con una linea di canto morbida, compatta e molto musicale. Il suo personaggio è raffinato e rende ancora più piacevole l’ascolto. Eva Mei è un tripudio di classe, di gusto, di stile invidiabili, tecnicamente perfetta e in grado di rendere scenicamente una Contessa di elevatissima statura. La sua voce non è mai stata particolarmente stentorea, ma in questi ruoli, dove ciò che davvero è importante è il saper fare belcanto, è indubbiamente artista e professionista di riferimento. Da ricordare e riascoltare: “Dove sono” e il duetto con Giordano: “Sull’aria…Che soave zefiretto”. Roberto De Candia dipinge un personaggio mastodontico, autorevole ma non autoritario, nobile di portamento ma non snob, umano d’animo ma giustamente un poco distaccato. Il suo Conte è il ritratto perfetto del volere mozartiano, dove le sfaccettature più basilari e naturali del suo carattere e dei suoi istinti, al di là del ceto a cui appartiene, si devono cogliere senza cadere nel buffo. Il canto centra appieno lo stile con altrettanta efficacia ed eleganza. Un po’ meno adeguata è l’interpretazione di Laura Polverelli, che rende un Cherubino rifinito scenicamente ma la voce non ha più la freschezza necessaria al ruolo del ragazzino. Buona la prova di Marigona Qerkezinei panni di Marcellina, anche se qualche agilità risulta un poco pasticciata e certi acuti un po’ striduli. La accompagna Francesco Milanese nelle vesta di un discreto Don Bartolo. Sa farsi sentire anche Ugo Tarquini nel ruolo di Don Basilio, ma non è certo da considerarsi un tenore di grazia di stampo mozartiano. Più che soddisfacente è il Don Curzio di Matteo Macchioni. Infine efficaci la Barbarina di Giulia Bolcato, anche se un po’ acidula in acuto e il padre Antonio di Carlo Checchi.Altra grande sorpresa della produzione è Matteo Beltrami alla guida della brava Orchestra Filarmonica Italiana che, se non è parso particolarmente brillante in altri repertori, con questo Mozart sa tirar fuori le grinfie e dirigere con buona dosa d’accento. Ottima la prova del Coro del Teatro Regio di parma preparato da Martino Faggiani. Ciò che funziona solo parzialmente è la regia di Mario Martone, efficacissima nella caratterizzazione dei personaggi, negli sguardi, nei gesti, negli approcci, ma per oltre metà dello spettacolo gli artisti cantano e recitano sulle pedane costruite accanto all’orchestra, rapendo forse la platea e le prime file di palchi e loggione, ma costringendo seconde e terze file ad assistere solo in piedi oppure, non potendo, al mero ascolto, pur avendo pagato il prezzo intero.

RIGOLETTO [Lukas Franceschini] Milano, 17 gennaio 2016.

Il 2016 del Teatro alla Scala parte alla grande con la ripresa dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi che ha riservato soprese e un bis non consueto nel teatro meneghino. L’allestimento era quello di Gilbert Delfo creato nel 1994 per il ritorno dell’opera alla Scala dopo incomprensibili decenni d’assenza. Uno spettacolo tradizionale nel vero senso della parola, che oggi potrebbe suonare come banale routine, invece siamo di fronte a uno spettacolo di prim’ordine realizzato con scene ricche e imponenti di Ezio Frigerio e costumi di finissima ed elegante sartoria di Franca Squarciapino, i quali confermano la loro fama in una carriera imperante. Il regista si attiene letteralmente al libretto e alla drammaturgia focalizzando in particolare i tre protagonisti nel ruolo che loro competono regalandoci una lettura attenta, nitida e di piacevole visione. Chi scrive non condivide l’idea che questo spettacolo è “vecchio”, piuttosto apprezza ancora una volta una delle migliori realizzazioni degli anni ’90 che ancor oggi può essere proposta. La principale novità e gradita sorpresa era rappresentata dal giovane soprano Nadine Sierra, molti l’avranno vista e ascoltata nel recente Concerto di Capodanno alla Fenice, la quale ha interpretato il ruolo di Gilda in maniera egregia. Molto espressiva nel fraseggio e in un registro acuto preciso ha cantato il ruolo con la necessaria dovizia, magari mancava leggermente di partecipazione (finale atto II) ma le qualità ci sono e avrà modo di rodare il ruolo in occasioni future, intanto non possiamo che registrare questa positiva performance. Vittorio Grigolo tornava a cantare il duca di Mantova alla Scala e in quest’occasione non è possibile non segnalare un ridimensionamento della sua proverbiale esuberanza con accenti e fraseggio più raffinati e contenuti. La voce, sempre di notevole volume e proiezione, è meno squillante di tempo addietro ed egli evita, volutamente o no, le puntature tradizionali, e quando abbozza una mezzavoce questa è sempre sgranata e gutturale con l’aggiunta di qualche arbitraria e personale scelta dei tempi. È lecito domandarsi il perché considerato che il cantante è attento e preciso al repertorio finora eseguito e tuttavia resti oggi una delle carte migliori spendibili in tale ruolo, anche se era auspicabile attendersi maggiore scioltezza e perizia tecnica. Salvo errori Carlo Colombara debuttava nel ruolo di Sparafucile, al quale dava una bella precisa e compiuta caratterizzazione scenica, meno vocalmente per una certa ruvidità nel canto che lo contraddistingue. Buona la Maddalena di Annalisa Stroppa ma onestamente la preferisco in altro repertorio perché il timbro è parso debole in una sala grande come il teatro alla Scala. Giovanni Furlanetto era un Monterone molto sfocato, precisi invece il Marullo di Davide Pelissiero e la Giovanna di Chaira Isotton. Corretta e puntuale la partecipazione degli allievi dell’accademia nei ruoli minori: Azer Rza-Zada (Borsa), Gianluca Breda (Ceprano), Federica Lombardi (contessa), Oliver Purckhauer (usciere), Kristin Sveinsdottir (paggio). Coro in forma smagliante istruito sempre da Bruno Casoni. Molto bella la direzione di Nicola Luisotti, il quale subentrava al previsto Mikko Frank. Il direttore toscano ha tenuto le redini della partitura con sapiente mano e ferma interpretazione verdiana. Abbiamo avuto una lettura incalzate e molto drammatica di alto valore interpretativo cui si sono ben amalgamati i solisti (Grigolo forse un po’ meno). I tempi erano serrati e incisivi e l’equilibrio orchestrale di assoluto rilievo. Per ultimo, Leo Nucci, un baritono ormai leggenda. Era l’ennesimo Rigoletto con protagonista il grande Nucci da me ascoltato e ancora una volta e in maniera diversa il cantante ha saputo emozionarmi. Sgombriamo subito il fatto che l’eccezionalità di Nucci consiste nel saper reggere ancora il ruolo con una voce certamente non fresca ma ancora duttile e il baritono ha come punto di forza l’espressione e il fraseggio. Certo non tutti i momenti sono perfetti e sovente il suono risulta nasale ma basta ascolarlo (e vederlo) nelle prime battute “In testa che avete” e già abbiamo Rigoletto in tutte le sue declinazioni. In questo momento Nucci gode inoltre di una particolare buona salute che gli permette ancora di salire con facilità nel registro acuto e accenta ogni frase da sapiente cesellatore e con innata espressività. Un grande artista, cha ha avuto l’onore di poter bissare il “Si vendetta” con la signora Sierra a sipario chiuso ricevendo un’ovazione interminabile e meritatissima. Un bis che alla Scala rappresenta l’eccezione da quando Toscanini ne vietò la prassi, solo in altre tre occasioni fu violato il dettato. Alla recita che ho assistito il teatro registrava il tutto esaurito, il pubblico festante ha applaudito con interminabili chiamate tutto il cast ma particolarmente caloroso con il protagonista.

LA PICCOLA VOLPE ASTUTA [William Fratti] Torino, 23 gennaio 2016.

Con la messinscena di Příhody lišky Bystroušky di Leóš Janáček nello spettacolo di Robert Carsen originariamente creato per il palcoscenico di Strasburgo nel 2013, il Teatro Regio di Torino vince un’altra sfida in termini di qualità culturale. La scelta artistica è ambiziosa, poiché l’opera apre il ciclo che porterà all’esecuzione di tutti i lavori teatrali del compositore ceco, autore sopraffino, geniale, illuminato, ma ancora poco rappresentato in Italia. L’allestimento di Carsen, con le suggestive scene di Gideon Davey – che firma anche gli efficacissimi costumi – e le magnifiche, nonché affascinanti luci dello stesso Carsen e di Peter Van Praet, porta direttamente lo spettatore nel mondo dei sentimenti e la fiaba resta solo una scusante per poter mettere a nudo le emozioni umane. Ed è così che il cuore del pubblico è toccato fino alle lacrime quando la mamma di Bystrouška la cerca nel bosco, ma invano, poiché il guardiacaccia l’ha portata via. Per poi sorridere amaramente quando la volpe arringa astutamente le galline per distrarle e poterle scannare. E di nuovo si commuove al disgelo, all’uccisione di Bystrouška, che avviene quasi in sordina, poiché il geniale Janáček vuole trasmettere chiaramente il concetto del ciclo della vita, che non si interrompe mai. La direzione musicale di Jan Latham-Koenig è pressoché perfetta nei bellissimi suoni onomatopeici, su cui è particolarmente concentrata, forse un poco a discapito delle prime melodie, ma ciò è presumibilmente il risultato di una ricerca e una lettura personale che in ogni caso colpisce nel segno, poiché diverte e commuove, arrivando immediatamente al cuore. Come sempre eccellente l’Orchestra del Teatro Regio. Altrettanto superlativa è la prova dei protagonisti, dei quali è difficile fare un distinguo, se non per Lucie Silkenová, che risulta essere particolarmente in parte nei panni della piccola volpe astuta; Svatopluk Sem, un guardiacaccia che primeggia per un fraseggio molto eloquente; Ladislav Mlejnek nel doppio ruolo del parroco e del tasso, che sa esprimere tutta la malinconia della partitura. Altrettanto bravi gli altri numerosi personaggi: la volpe maschio di Michaela Kapustová, Harašta di Jakub Kettner, Lapák di Carlotta Vichi, il gallo di Diana Mian, la moglie del guardiacaccia di Eliška Weissová, il maestro di scuola di Jaroslav Březina, Pásková di Lenka Šmídová, Pásek di Roberto Guenno, Pepík di Martina Pelusi, Frantík di Martina Baroni, Chocholka di Kate Fruchterman, Bystrouška cucciolo di Anita Maiocco e gli altri animali di Flavio Allegretti, Alessandro Ferraris, Giorgio Fidelio. Preparatissime le voci bianche ad opera di Claudio Fenoglio, maestro del bravo Coro del Teatro Regio.

LA CENERENTOLA [Simone Ricci] Roma, 23 gennaio 2016.

A quasi duecento anni dalla prima rappresentazione, Roma accoglie nuovamente il dramma giocoso di Rossini con una lettura fiabesca, ma non troppo sdolcinata. Il bicentenario delle musiche di Rossini a Roma, i 199 anni dalla prima rappresentazione al Teatro Valle e il ritorno del titolo dopo più di tre lustri. Erano diversi gli spunti interessanti per assistere a “La Cenerentola”, prima opera in cartellone del 2016 per il Teatro Costanzi: la regia di Emma Dante ha conferito al dramma giocoso in due atti (la cui prèmiere risale appunto al 25 gennaio 1817) un tono a metà tra il fiabesco e l’inquieto. La Dante era al debutto assoluto al Teatro dell’Opera di Roma e le sue scelte, seppure rispettose del libretto, hanno introdotto simboli e metafore. L’elemento dominante è stato quello dei “cloni” giocattolo di Angelina e Don Ramiro, i quali seguivano continuamente i due protagonisti dopo essere stati caricati da una chiave sulla schiena e in tutto e per tutto simili nell’aspetto. Questa recensione si riferisce alla seconda recita in programma. I momenti buffi e divertenti non sono mancati, ma la regia non ha dimenticato le riflessioni, in particolare la condizione difficile di Angelina-Cenerentola, con una famiglia nemica che la maltratta e la fa sentire a disagio. Le pistole e i fucili che le altre pretendenti alla mano di Don Ramiro nascondevano dietro la schiena e che sono state usate per una sorta di “suicidio di massa” erano la testimonianza di una lettura particolare e sinistra, nonostante la scena abbia provocato più di un sorriso. La trasformazione finale di Don Magnico, Tisbe e Clorinda in altri giocattoli a molla, isolati dalla felicità di Cenerentola è stata invece la soluzione per far chiudere il sipario con altre simbologie. A dominare erano soprattutto due colori, il turchese e il blu, senza disorientare troppo gli spettatori. Don Ramiro era Giorgio Misseri, principesco nel suo aplomb scenico, magari un po’ timido quando si trattava di rendere i trasalimenti dell’anima e gli abbandoni lirici: il suo registro acuto è stato spesso coperto dall’orchestra, l’interpretazione complessiva è stata tutto sommato “tranquilla”. Josè Maria Lo Monaco ha disegnato una Angelina-Cenerentola convincente e appassionata. L’aria finale e il rondò sono stati affrontati con coraggio e la consapevolezza della tecnica della coloratura, grazie ad acuti carezzevoli e vellutati; il lato patetico del suo personaggio, inoltre, era caratterizzato da intima commozione e malinconia sognante (Una volta c’era un re). Il Don Magnifico di Carlo Lepore era divertente e gustoso, una performance scenica sottolineata più volte dal pubblico: il basso napoletano ha dimostrato il carisma giusto per mettere in mostra il mattatore della storia. Non è stato da meno Giorgio Caoduro, un Dandini misurato ed elegante nella sua comicità, strapazzato a dovere dalle due sorellastre e in grado di garantire un interessante spolvero vocale. Il ruolo di Alidoro è stato ricoperto da Marko Mimica, lo stesso interprete della prima recita in programma, nonostante fosse previsto un avvicendamento con Ugo Guagliardo. Mimica ha ricevuto un tributo convincente soprattutto dal loggione al momento degli applausi finali, grazie a una interpretazione corretta e mai sopra le righe. Damiana Mizzi (Clorinda) e Annunziata Vestri (Tisbe) sono apparse più che affiatate e capaci di rendere molto bene, anche vocalmente, l’idea della rabbiosa concorrenzialità e della delusione finale. I loro goffi tentativi di seduzione e i continui svenimenti, poi, hanno strappato più di una risata come dovrebbe essere sempre con dei personaggi così strampalati. La direzione d’orchestra di Alejo Pérez è iniziata in punta di piedi: la splendida sinfonia de “La Cenerentola” avrebbe forse necessitato di maggiore mordente, in alcune occasioni si è perso il senso dei buffi giochi di parole del libretto di Ferretti, ma c’è stato l’apprezzabile tentativo di dar vita a una lettura morbida, elegante e vaporosa, in cui far emergere l’incanto della fiaba. Inappuntabile come sempre il coro maschile del Teatro dell’Opera di Roma, preparato a dovere da Roberto Gabbiani, sontuoso soprattutto nel celebre O figlie amabili di Don Magnifico. Il pubblico romano è rimasto sostanzialmente soddisfatto dalla seconda recita di questo dramma giocoso: il lieto fine è stato rispettato come prevede ovviamente il libretto, non è sfuggito però quel sapore agrodolce che ha voluto trasmettere la regia di Emma Dante, con una denuncia sociale abilmente mascherata ma comunque presente. Il leggero sipario trasparente che ha diviso tutti gli interpreti da Don Magnifico e le sorellastre è la chiara testimonianza che il perdono può essere concesso anche a chi si comporta in maniera malvagia, ma è un qualcosa che si deve conquistare in modo faticoso e con pieno merito.

STIFFELIO [Lukas Franceschini] Venezia, 24 gennaio 2016.

Il Teatro La Fenice sta sviluppando una programmazione atta alla riproposta del repertorio operistico denominato “Primo-Verdi”, con composizioni del periodo 1839-1850. Nell’attuale stagione è stata allestita una nuova produzione di Stiffelio. Dopo Luisia Miller, eseguita a Napoli, Verdi cominciò a cercare nuovi soggetti per le future opere. L’attenzione si pose sui drammi che poi divennero Rigoletto e Il Trovatore, contemporaneamente chiese suggerimento a Francesco Maria Piave per un nuovo soggetto e questi consigliò Le Pasteur di Emile Souvestre e di Eugène Bourgeois, cui seguì l’entusiasmo del compositore anche in vista del contratto con il Teatro di Trieste dove sarà rappresentata nel novembre 1950 con il titolo di Stiffelio. La trama è sicuramente moderna, forse troppo per l’Ottocento, un prete coniugato che ritiene cristiano il perdono dell’infedeltà coniugale. Non fu facilmente compreso e accettato tale soggetto dai pubblici italiani oltre alle scontate difficoltà con la censura. La scena finale ove il prete cita il vangelo fu considerata blasfema, e non si accordò permesso alla moglie di confessare il peccato al proprio marito. Significativo il commento di un critico che definì la partitura “un lavoro filosofico e insieme religioso nel quale i canti dolci e affettuosi si adattano alla vicenda sena far uso di bande, cori e sforzi sovrumani di polmoni”. Verdi stava trovando la sua strada poetica, la quale si può affermare che inizia con Luisa Miller e troverà affermazione con la successiva trilogia romantica. Stiffelio è una via di messo ma segna un’incisiva maturazione, il compositore fu particolarmente legato all’opera, anche perché fu spesso rappresentata mutilata per ordine della censura perdendo il suo spessore, e in seguito elaborò un rifacimento che avrà per titolo Aroldo (1857). Tuttavia, Stiffelio, seppur non perfetto, con la singolare drammaturgia e lo scavo psicologico dei personaggi, penso non abbia meritato l’oblio cui fu sottoposto per molti lustri. È con plauso che oggi, seppur limitatamente, sia rientrato nel novero delle composizioni che suscitano interesse sia nel pubblico sia nelle programmazioni teatrali. Delude lo spettacolo di Johannes Weigand, con scene e luci di Guido Petzold e costumi di Judith Fischer, senza però creare danni enormi. La regia era enigmatica e probabilmente andava ricercata in concetti psicologici che a chi scrive non sono giunti. L’adattamento spoglio e poco intimistico non contribuiva al meglio, esagerato il funereo e tetro clima adottato, cui mancava una gestualità espressiva drammaturgica. In scena dominava una parete-murale, o forse una cancellata, la quale non individuava il clima intimo e forse borghese nel cui ambiente si sviluppa la vicenda, oltre alla confusa presenza di una specie di torre-pulpito con faro accecante nel centro del palcoscenico. Apprezzabili i costumi storicamente appropriati. Sul podio c’era Daniele Rustioni che dopo I Masnadieri coglie un personale successo in queste partiture del primo Verdi. Il direttore è ben conscio delle imperfezioni dell’opera ma con mano esperta risolve la difficile prova scavando nei colori orchestrali, mettendo in luce le pagine più riuscite con ritmo incalzante e un ammirevole parallelo tra orchestra e palcoscenico. Rustioni da forza e convincimento allo spartito e magistralmente riesce a sopperire anche alle lacune di una parte del cast per personale impeto e narrazione drammaturgica soprattutto nel II e III atto. Stefano Secco, il protagonista, riesce a ritagliarsi un particolare successo in un ruolo molto sfaccettato nel quale l’uso del fraseggio la fa da padrone. Sicuro in un canto non sempre perfetto, è tuttavia capace di trasmettere i sentimenti del personaggio attraverso una vocalità controllata, ma non sempre, e in un accento credibile. Juliana Di Giacomo ha una voce bellissima e di robusto corpo tipicamente drammatica e adatta al ruolo, peccato che l’imperizia tecnica non le permette di esprimersi come dovrebbe, e con tali mezzi! L’intonazione è sovente precaria e il registro acuto generalmente fisso sfocia sempre in un grido malfermo. Dimitri Platanias non possiede le caratteristiche del nobile baritono verdiano e spreca la sua parte in un canto rude e sopra le righe. Più azzeccato il Raffaello di Francesco Marsiglia tenore di buona impostazione cui si può sommare anche Simon Lim che disegna un credibile Jorg ma povero di colori. Ottime le parti di fianco che erano interpretate da Cristiano Olivieri, Federico, e Sofia Koberidze, Dorotea. Teatro pieno in ogni ordine di posto, buon successo al termine per tutta la compagnia.

ATTILA [Lukas Franceschini] Bologna, 26 gennaio 2016.

Il Teatro Comunale di Bologna inaugura la Stagione 2016 con un’eccellente nuova produzione di Attila, una delle opere più belle degli anni di galera del giovane Verdi. Anche il Teatro Comunale di Bologna per l’inaugurazione della stagione sceglie un titolo verdiano dei cosiddetti “anni di galera”: Attila. Ottavo titolo operistico del catalogo ebbe il suo battesimo alla Fenice di Venezia il 17 marzo 1847, non possiamo considerarla tra i lavori più riusciti, tuttavia sempre gradita al pubblico. Nonostante l’entusiasmo del compositore per il libretto e la presenza in partitura di alcune ottime pagine e melodie efficaci possiamo ritenerlo un altro passo nella formazione compositiva che maturerà di lì a poco. L’opera si articola notevolmente al racconto teatrale ed emerge l’uso fantasioso dell’utilizzo dell’orchestra. Tra i personaggi solo il protagonista e Odabella trovano una dimensione precisa drammaturgica anche se non sempre omogenea. Ezio e Foresto sono personaggi insipidi, pur avendo a disposizione arie rilevanti, il finale dell’opera è poi deludente ma preceduto da un grande terzetto che vale tutta l’opera: “Te sol quest’anima”. L’opera mancava dal palcoscenico bolognese da ben diciassette anni e per quest’occasione abbiamo avuto un nuovo allestimento, affidato al duo Daniele Abbado-Gianni Carluccio, in coproduzione con Venezia e Palermo. Non possiamo affermare che questa produzione ci abbia entusiasmato ma non ha neppure sconfinato nell’assurdo, si è limitata a una banale narrazione senza nervo. In scena poco movimento e personaggi non particolarmente calibrati, soprattutto Attila che avrebbe meritato più spessore. Affiancare tableau d’arte contemporanea in questa vicenda non mi è parsa né idea molto originale né pertinente, oltre a svariate citazioni di stili registici del passato, e il protagonista legato con funi calate dall’alto nel finale è completamente assurda. Insomma tutto scorre velocemente senza lasciare traccia indicativa cui contribuisce la scena spoglia e troppo grigia di Gianni Carlucci, i costumi senza uno stile ben preciso di Daniela Cernigliaro si ascrivono ai commenti precedenti, talvolta anche bruttini e senza stile con miscela di modernità in mimetica e giacche ottocentesche per Ezio. La parte migliore è solo musicale. Michele Mariotti conferma le sue ottime capacità equilibrando un’orchestra ruspante e focalizzando un ritmo battagliero di grande enfasi e felice intuizione. Non mancano, a fianco dei tempi sostenuti, i raffinati momenti elegiaci ammirevolmente eseguiti con dolcezza e grande respiro orchestrale. Magari non sempre abbiamo trovato unità d’intenti ed equilibrio bilanciato ma sicuramente la prova è più che positiva. Ildebrando D’Arcangelo, che debuttava nel ruolo, non poteva offrici un personaggio guerriero e truce considerate le sue origini belcantistiche, anzi forse è il limite odierno cui possa affrontare un personaggio verdiano. Ma il cantante è un raffinato fraseggiatore e dal nobile d’accento, sviluppa la sua lettura scavando più sul lato umano del ruolo che su quello guerriero. Anche se a tratti monocorde colpisce la linea di canto uniforme e la sapiente capacità espressiva della parola. Maria José Siri è cantante di grande temperamento e questo è il suo punto di forza nell’affrontare un’Odabella di forte temperamento che mai si trova in difficoltà. Guerriera piuttosto che donna, ha le sue ammende nel settore grave non sempre uniforme e in un acuto sovente tirato, ma conosce e sa cantare questo Verdi ruvido e particolarmente verace con un mordente interpretativo di spessore. Fabio Sartori conferma le sue ottime professionalità canore affrontando il ruolo di Foresto con un piglio espressivo molto maggiore rispetto a sue recenti esibizioni. Il tenore è assolutamente sicuro in ogni registro si conquista un personale successo meritatissimo. Ottima la prova del giovane basso Antonio Di Matteo, un Leone di possente voce caratterizzata da una pastosità di prezioso smalto, non possiamo non pensare che tra qualche anno passerà al ruolo protagonista. Sui generis l’Uldino di Gianluca Floris. Molto bene la performance del coro preparato da Andra Faidutti. Ho lasciato per ultimo Simone Piazzola, il quale purtroppo si fatto annunciare indisposto all’inizio dello spettacolo e dopo la sua grande aria del II atto ha dovuto abbandonare la produzione per un aggravarsi della patologia (sbalzo di pressione) e lo spettacolo è stato terminato senza la presenza di altro artista. Auguriamo al giovane baritono una veloce e felice guarigione e ci esentiamo, doverosamente, dalla valutazione. Resta indubbio che egli, come già scritto in altre occasioni sia una delle giovani voci più attendibili del momento e pertanto lo aspettiamo in spettacoli futuri. Non posso tuttavia non evidenziare che è assurdo che non si potesse convocare in teatro il previsto secondo baritono considerate le non felici condizioni di Piazzola sin dall’inizio dello spettacolo. Non conosco il motivo per tale lacuna. Al termine un trionfale successo per tutta la compagnia.

ATTILA [William Fratti] Bologna, 28 gennaio 2016.

La parte del leone la fa il direttore musicale Michele Mariotti alla guida della sua bravissima orchestra. Il suo modo, il suo stile nel dirigere il primo Verdi è sinceramente entusiasmante, intriso di colori belcantistici, accenti drammatici, sfumature che bilanciano perfettamente musica e teatro, sempre a favore degli interpreti sul palcoscenico. Ed è così, anche grazie alla diligenza dell’ottimo coro preparato da Andrea Faidutti, che pagine semplici come l’apertura del dramma “Urli, rapine, gemiti” diventano momenti galvanizzanti ed eccitanti. Ma la pagina corale dove è impossibile restare impassibili è la scena dei profughi, toccante e commovente, altro momento in cui il Coro del Teatro Comunale di Bologna non perde occasione per primeggiare. Ildebrando D’Arcangelo, al suo debutto nel ruolo, è un Attila mastodontico, autorevole, regale, così elegante che i barbari sembrano i romani, non gli unni. La provenienza dal repertorio belcantistico favorisce l’esecuzione vocale in termini tecnici, cui si aggiungono una presenza scenica da gigante del palcoscenico, un fraseggio particolarmente espressivo e un’indubbia capacità d’accento. La gran scena e finale di primo atto hanno uno spessore davvero enorme; addirittura la cabaletta mostra facilità e morbidezza nell’arrivo al fa acuto, con agilità sgranate naturalmente, che la platea si infiamma e richiede il bis, fortunatamente concesso. Altra debuttante è Maria José Siri nei panni della guerriera Odabella. Come già notato in precedenti occasioni, il soprano ha tutte le carte in regola per primeggiare – del resto i calorosi consensi del pubblico dimostrano che piace – ma non convince mai fino in fondo, come se smettesse di studiare una parte una volta arrivata al novanta percento, senza scavare ancora più a fondo cercando quel fraseggio, quel colore, quell’accento, quella sfumatura, quel suono che potrebbero fare la differenza. Foresto è l’indiscutibile tenore verdiano per eccellenza del momento. Fabio Sartori, come di sua consuetudine, si presenta con una valanga di voce squillante che in questa occasione, più che mai, si diletta nello smorzare, nell’esplorare cromatismi e nel dipingere tinte più variegate, chiudendo addirittura la bellissima aria alla maniera di Bergonzi in pianissimo. L’indisposto Simone Piazzola è sostituito da Gezim Myshketa, altro bravo cantante, ma che in questo tipo di ruoli, come già rilevato, palesa alcuni problemi. Talvolta è lo scurire, talvolta l’eccessivo accentare, talaltra il passaggio in acuto. In questa occasione nessuno di questi è riscontrato, ma ciò che più si coglie è una certa difficoltà nel legato, che rende il canto discontinuo e disomogeneo. Il materiale vocale resta comunque degno di nota e tutte queste “prove” lo renderanno certamente migliore in futuro. Il giovane Antonio Di Matteo ha compiuto passi da gigante rispetto a un anno fa, quando si notavano le buone doti, ma con qualche incertezza. Oggi, nei panni del grave Leone, convince pienamente. Efficace l’Uldino di Gianluca Floris. Quanto allo spettacolo di Daniele Abbado, con scene e luci di Gianni Carluccio e costumi dello stesso Carluccio e di Daniela Cernigliaro, se inizialmente sembra senza infamia e senza lode, un poco scopiazzato da Pelléas et Mélisande, col procedere della vicenda prende corpo, anzi, stimola pensieri e riflessioni. Se lo spazio dell’opera di Debussy aveva un senso molto logico, direttamente connesso sia al dramma teatrale sia al dramma musicale, lo spazio di Attila, inizialmente vuoto, tende a riempirsi di concetti che vanno ben oltre l’episodio storico e le trasposizioni risorgimentali. Dunque il re degli unni può diventare un qualunque dissidente militante, mentre Ezio un generale disertore ed in questo modo l’attualizzazione è fatta: ancora una volta Giuseppe Verdi, con l’aiuto di un valido regista, regala al suo pubblico musica, teatro e ideali, quegli ideali che hanno reso libera l’Italia dal giogo straniero, quegli ideali che ancora oggi infiammano il cuore di molti popoli imprigionati nella loro terra.

L’ITALIANA IN ALGERI [Lukas Franceschini] Treviso, 27 gennaio 2016

Felice conclusione della Stagione Lirica al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” con la nuova produzione dell’opera di Gioachino Rossini L’italiana in Algeri, in coproduzione con il Teatro Comunale di Ferrara. Dopo le farse nei teatri minori veneziani, Rossini fece il “gran passo” proprio con L’italiana in Algeri al Teatro La Fenice nel 1813 ove colse un trionfo, forse ineguagliato rispetto altri spartiti, nel più importante teatro dell’Italia settentrionale. La sua it 2fama prese un balzo rilevante sia nel genere buffo sia nel serio, i cui lavori furono quasi tutti composti per il Teatro San Carlo di Napoli nel giro di pochi anni. L’allestimento proposto a Treviso era curato da Giuseppe Emiliani alla regia con elementi scenici di Emanuele Luzzati, costumi di Stefano Nicolao e proiezioni di Marco Godeas. Spettacolo senza ombra di dubbio piacevole, delineato da una scena che seppur con pochi elementi immerge lo spettatore in un mondo immaginario e favolistico. Infatti, la trama dell’opera è così particolarmente buffa ma irreale che questa drammaturgia le calza a pennello. Credo, ma non ne sono certo, che le scene a fondale siano state realizzate da Luzzati qualche decennio addietro per La Fenice, e ancor oggi funzionano a meraviglia per opera di Federico Cautero. Molto belle le proiezioni che già nell’overture raccontano con cartone animato la vicenda iniziale dell’opera strappando un simpatico sorriso ironico. Giuseppe Emiliani cura una regia molto tradizionale, questo non deve apparire come un difetto anzi oggigiorno è un pregio, non it 3cercando letture di elevato spessore psicologico ma attenendosi doviziosamente al libretto e visualizzando i personaggi nelle loro distinte sfaccettature ben ragionate e molto divertenti. Unica pecca che mi permetto di rilevare è che sovente si sono viste situazioni che erano in parte ispirate ad altre regie di un collega purtroppo scomparso che con tali spettacoli creò un punto di riferimento nel teatro rossiniano buffo. Molto belli e di grande fattura sartoriale i costumi di Stefano Nicolao, cromatici e fantasiosi anche se alcuni parevano un po’ fuori stile ma nel teatro comico ci può anche stare. Principale artefice di questo spettacolo è stato il maestro concertatore Francesco Ommassini che da sapiente conoscitore dello spartito trova e coniuga tutti gli aspetti buffi e patetici con somma capacità. Lo sviluppo serrato dei tempi e la brillantezza d’impianto generale producono un ottimo ascolto e una piacevole esecuzione sonora ben timbrata e molto omogenea con il it 4palcoscenico. Possiamo affermare, dopo le recenti provi in Il turco in Italia e La scala di seta, che Rossini è autore eletto per Ommassini, anche se l’Orchestra Città di Ferrara non mi è parsa così precisa e rifinita com’era logico aspettarsi, ma il risultato è più che soddisfacente. Le lacune si devono registrare, purtroppo, anche nel Coro Iris Ensemble, il quale abbisognerebbe di maggiore preparazione soprattutto tecnica. Forse si è trattato di un incidente “di percorso” poiché in altre occasioni la professionalità espressa era molto buona. Il cast denotava un’omogeneità molto apprezzabile. La protagonista Alisa Kolosova è un mezzosoprano con buone qualità, alcune magari da rifinire, ma la brillantezza dell’interpretazione e le precise agilità rendono appieno il personaggio. Nicola Ulivieri è un Mustafà spassoso e di grande ironia, capace di rendere il buffo ruolo con precisi colori e accenti molto raffinati, raccogliendo un personale successo in una delle migliori prove degli ultimi anni. Lorenzo Regazzo invece cambia ruolo interpretando in quest’occasione un simpatico Taddeo. Solitamente lo abbiamo it 5ascoltato in Mustafà, ma anche il personaggio buffo e in parte ingenuo gli calza a pennello. Regazzo ha la capacità interpretativa di non fare il verso macchiettistico ma trova un’eleganza magari allampanata per disegnare un Taddeo di estremo gusto teatrale, con l’aggiunta di una vocalità morbida, precisa, raffinata e molto stilizzata. Molto interessante il Lindoro di Francisco Brito, tenore di ottime qualità interpretative e dotato di voce squillante e rifinita tecnicamente. Tuttavia dovrebbe perfezionare i colori e gli accenti, ma col tempo credo che colmerà questi piccoli difetti. Molto bravo Giulio Mastrototaro che eleva il ruolo di Haly a un elegante e spassoso capo delle guardie, ritagliandosi un successo personale nell’esecuzione dell’aria “Le femmine d’Italia” eseguita con precisa vocalità e brillante eleganza. Brave professioniste sono state anche Daniela Cappiello, Elvira, e Valeria Girardello, Zulma, in piena sintonia con il cast e it 6molto valide scenicamente. Al termine un vibrante convinto successo, peccato che il teatro alla prima fosse occupato solo per la metà dei posti disponibili, forse la recita infrasettimanale? Non saprei, certo che per un titolo come Italiana il teatro dovrebbe essere sold-out, semmai suggerirei di anticipare l’inizio dello spettacolo poiché le 20.45 mi pare troppo tardi.

IL TURCO IN ITALIA [William Fratti] Piacenza, 29 gennaio 2016.

Con la messinscena de Il Turco in Italia di Gioachino Rossini il Teatro Municipale di Piacenza mette a segno un altro punto in termini di programmazione e qualità artistica. L’opera fa parte del grande repertorio, ma così come nella stagione precedente con Les contes d’Hoffmann, si tratta di un titolo poco rappresentato a Piacenza ed è il modo migliore per offrire novità culturali alla città, ma al contempo garantirsi il teatro pieno. Lo spettacolo, originariamente creato lo scorso anno a Treviso, oggetto di una coproduzione internazionale che vede coinvolti anche Ferrara, Ravenna e Metz, è firmato dal bravo Federico Bertolani che nel corso degli ultimi anni è cresciuto da direttore di palcoscenico e assistente alla regia. Il pregio del suo lavoro è quello di essersi concentrato sulla caratterizzazione dei singoli personaggi, arricchendola di gestualità elegante e divertente, mai ridicola, nonché di una buona dose di movimento tra controscene, spostamenti di attrezzeria ed elementi scenografici, col conseguente rapimento dell’attenzione degli spettatori. Un solo appunto può essergli rivolto nell’aver fatto interpretare in platea la bella aria di secondo atto di Don Geronio. Indubbiamente si tratta del proseguimento ideale della bellissima operazione di flash mob che nei giorni precedenti l’opera ha coinvolto e interessato tutta la città. Si è anche vista Donna Fiorilla civettare col pubblico durante la pausa tra i due atti, mentre il marito la cercava disperatamente. Ma un conto è eseguire in sala un coro o un recitativo, un conto è un’aria, poiché la platea gode di un’acustica molto differente, inoltre si impedisce una buona visione – oltre all’ascolto – di seconde e terze file di palchi, gallerie e loggione e ciò non è corretto nei confronti del pubblico pagante. A parte ciò il lavoro è fatto bene e lo spettacolo è filologico e divertente, con le scene efficacissime di Giulia Zucchetta e i bei costumi di Federica Miani, cui va riconosciuto il merito di aver fatto abbinamenti cromatici di buon gusto, oltre al pregio di una certa classe, seppur prêt-à-porter. Ottimo il disegno luci di Claudio Schmid. Quanto alla parte musicale, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini non è certamente in forma come di sua consuetudine, soprattutto tromba e corno che fanno qualche bel capitombolo. Migliori gli archi e le percussioni. Alla sua guida è Giovanni Di Stefano, che non è da considerarsi un direttore rossiniano di riferimento, ma ha il pregio di tenere tempi saldi e soprattutto di accentare laddove la scrittura del pesarese lo richiede. Riesce inoltre a reggere buoni equilibri nei pezzi d’assieme, creando un buon amalgama pur tenendo ben distinte le singole parti: orchestra, coro e ciascuno dei solisti. Ottima la prova di Gianluca Ascheri al fortepiano; pure eccellente il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Simone Alberghini è un Selim dalla statuaria presenza scenica, sempre disinvolto eppur misurato, mai votato ad alcun tipo di eccesso. Inizialmente è purtroppo poco elastico e povero di fraseggio, ma nella seconda parte fortunatamente riprende tutte le forze e l’intero sapere rossiniano di cui è depositario. Lo affianca la giovane Leonor Bonilla nei panni di una Donna Fiorilla riuscitissima nel personaggio, soprattutto perché compie i suoi gesti antipatici senza mai risultare tale. Il materiale vocale di cui è dotata la cantante è indubbiamente di ottimo livello, anche se c’è spazio per migliorare ed imbellire il suono di certe note in acuto, anche nei picchettati. Inoltre agilità e variazioni, pur essendo ben eseguite, si rifanno di più allo stile romantico che non a quello rossiniano, per cui sarebbe necessario uno studio specifico, già facilitato dalla buonissima base di partenza. Rossiniano DOC è Marco Filippo Romano, un Don Geronio riuscitissimo sotto ciascun profilo, dalla recitazione ad ogni singolo passaggio musicale, attraverso un fraseggio così eloquente che se ne percepiscono gesti e sguardi anche ascoltandolo ad occhi chiusi. Boyd Owen è un Don Narciso soddisfacente anche se non entusiasmante, dotato di bella voce leggera, ma talvolta aspra e si lascia scappare qualche nota calante. È invece azzeccatissimo il Prosdocimo di Andrea Vincenzo Bonsignore, buffo rossiniano ben riuscito nello stile di canto come nell’interpretazione divertente ed efficace. Anche la Zaida di Loriana Castellano si fa notare per il suo canto ben eseguito nell’intenzione del compositore. Simpatica l’interpretazione dell’Albazar di Manuel Amati. Peccato per qualche taglio qua e là nella partitura. Applausi entusiastici per tutti, nonostante il solito pubblico disturbante che cerca di correre al guardaroba non appena si spengono le luci.

LO SCHIACCIANOCI [Mirko Gragnato] Vicenza, 30 gennaio 2016

Il Ballet du Theatre de Genéve rilegge lo Schiaccianoci di Tchajkovsky con le coreografie di Jeroen Verbruggen, tra abiti di Lady Gaga e viaggi onirici: attraverso specchi e grandi armadi. La musica di Tchajkovsky già risuona nella sala, sipario calato, luci accese e mormorii tra il pubblico. Il balletto è senza orchestra, manca il rito dell’oboe che dà il La, dell’ingresso del direttore e di quel silenzio che viene ripopolato dall’attacco di una bacchetta. La musica che esce dalle casse rende il tutto artificioso, come la musica che condisce le corsie dei supermercati o dei grandi negozi di firma. Luci spente, Il sipario si alza e in questa sensazione di smarrimento siamo condotti in questa favola antica ma nuova, reinterpretata, riletta con gli occhi di un adolescente e delle complessità che il non essere più bambini ma non ancora adulti comporta in quel confuso intreccio di emozioni e sensazioni. IL DNA natalizio di questa storia viene stravolto e anziché far tornare tutti bambini, cosa che ispirano favole e sogni, ci fa scontrare con quella che è la dura realtà, il mondo degli adulti nel quale bisogna crescere e diventare grandi. Il Re dei topi e la sua genia si presentano con mascheroni col viso travisato tra un misto di uomo nero e componenti del famoso gruppo dei Kiss.Il tutto in un allestimento di ampi lampadari, abiti svolazzanti con un tocco di eccesso, vicino al rococò. La danza contemporanea, di cui il Ballet du Theathre de Geneve è forse una delle punte di diamante, con un approccio di maggiore libertà si presta ad uscire dalle rigide regole della danza classica, così come l’adolescente si sente smarrito in quel corpo che cambia, in una società quella della famiglia in cui si sente stretto. Questa la lettura che appare dai passi della coreografia di Jeroen Verbruggen. La partitura di Tchaykosky viene smontata e rimontata come un abito che viene riadattato alle situazioni e ai tempi, così sentiamo una danza russa che shifta da un atto all’altro e il tema di Drossemeier che viene riproposto per ben tre volte. La festa in casa Stahlbaum viene esposta come un party dove i bambini sono più adolescenti presi dall’interesse di far colpo sulle ragazze. Dove i passi perdono uniformità e diventano espressione di vigore e giochi d’intesa, dove l’importante è apparire e allo stesso tempo far parte del gruppo.schiaccinaoci0116La giovane Marie, interpretata da Yumi Aizawa, diventa la bambina-adolescente che attira l’attenzione degli adulti nel modo sbagliato: movimenti nervosi e instabili che vengono accompagnati dagli staccati ribattuti di archi e legni, mostrandone l’esclusione da un mondo che non permette più di essere bambini, ma che smonta e riveste la giovane Marie con l’uniformità degli altri corifei nelle musiche della festa. Se nella storia di Hoffmann, che quest’anno celebra il 200°compleanno, il mondo si trasforma durante una notte di sogno, qui la fuga dalla realtà avviene attraverso i nebbiosi anfratti di un grande armadio, che diventa portale per nuovi mondi, racchiudendo le tante maschere della nostra quotidianità, una seconda pelle pronta per ogni avversità che la vita ci pone. Dalle sue porte infatti, come se fosse un moltiplicatore delle nostre paure e delle nostre fragilità, come un esercito di cloni escono tante Marie a cui segue la danza dei fiocchi di neve, nella quale grandi specchi a Psiche danzano spinti tra salti e volteggi delle tante “Sè stessa” che Marie deve affrontare vis a vis, andando, come l’Alice di Carrol, oltre lo specchio, fino alla fuga finale in un mondo nuovo al di là della coltre di nebbia che il grosso armadio racchiude. Quello che si apre nel secondo atto sembra un salotto progettato dallo studio65 dove il pavimento non è altro che un cielo azzurro sopra il quale scendono le luci della notte. Tra le stelle si apre una porta che con una scala fa scendere Marie su un parterre, in cui si avvolgono cielo e nuvole, dove l’intero corpo di ballo in abito marziale, con la bocca imbavagliata da un fazzoletto a motivi floreali, muove i passi del famoso Waltzer dei fiori e con Giochi di incastri e movimenti sinuosi si riadatta il famoso balletto. Segue poi la danza spagnola che resta un alto esempio della tecnica e dello stile di questo corpo di ballo, il quale maestralmente fonde le acrobazie alla tecnica del classico. Ai passi si affiancano gli strabilianti abiti della maison francese On Aura Tout Vu, firmati da Livia Stoianova e Yassen Samouilov consacrati al successo per la collaborazione con l’estrosa popstar Lady Gaga. Il sentimento amoroso, che lega Marie e il principe schiaccianoci, si muove in questo balletto tra sfuggenti passi a due dove il volto del principe, interpretato da Zachary Clark, appare travisato con una palla avvolta da tanti aculei, il dramma del corpo che cambia e che bisogna nascondere. Le punte dei difetti personali che tanto affollano i pensieri degli adolescenti sino a far trasudare la morbosa attenzione al corpo in uno schiaccianoci che si mostra scorticato, strappato di ogni lembo di pelle, mostrando i muscoli a vivo. Sino a quando il sentimento come una ritrovata tenerezza e ingenuità si armerà non delle acuminate frecce di amore, ma di un semplice tocco di dita. Una ritrovata ingenuità e tenerezza farà comprendere l’altro, e la fisicità diventerà una scoperta, sino al momento topico quando l’indice di Marie, ormai vincitrice delle paure sfiora il petto del principe, e con il tocco di un polpastrello apre il cuore ai sentimenti vincendo ogni titubanza.

LA CENERENTOLA [Mirko Gragnato] Verona, 4 Febbario 2016

Opera Futura allestisce La Cenerentola dai colori rosati e dalle luci tenui, che con la regia di Paolo Panizza e la direzione di Sebastiano Rolli intreccia con passi di danza le voci dell’Accademia del Teatro La Scala. La direzione di Sebastiano Rolli sin dall’ouverture si mostra misurata, quasi trattenuta, mancando spesso il vero crescendo rossiniano e la variopinta tavolozza di colori che vanno dal pianissimo sino alle vette del fortissimo. Si apre il sipario: scale oblunghe, finestre oblique e un grande camino, che troneggia sul palco, pensato come la bocca di un grande mascherone; un focolare come si possono trovare nella splendida Villa della Torre che abita i pendii del valpolicella. Le scene nelle loro linee di instabilità ricordano qualche quadro di Escher o una casa tratta dall’illustrazione del mondo alicesco di Carrol. Fin da subito le dispotiche Clorinda e Tisbe, interpretate da Cecile Lee e Chiara Tirotta, acconciate con grandi chiome e abbigliate da svolazzanti tessuti sostenuti da crinolina, mostrano una buona intesa vocale e scenica anche se manca ancora quella matura consapevolezza del ruolo sul palcoscenico, che solo l’esperienza potrà dare. Della Cenerentola di Aya Wakizono con un timbro leggero, seppur con maggior consapevolezza nel ruolo, sembra un po’ in difficoltà sulle note gravi che la partitura richiede cercando di ovviare con un vibrato che le viene naturale ma che svanisce sulle note più acute, dove mostra chiarezza e limpidezza vocali. Le due sorellastra fan ben intendere alla povera cenerentola che è bene finirla ” con la solita canzone” armandosi di mattarelli minacciando di suonargliele di santa ragione. L’arrivo di un mendicante, che in realtà è il buon Alidoro maestro del Principe, travisato per meglio cogliere le virtù delle fanciulle che abitano la casa di Don Magnifico vedrà ben schierate le egoiste figlie del barone contro la tenerezza di cuore della povera Cenerentola. Segue il coro in tenuta di gala, in abiti da ufficiali, recando l’invito al ballo per le ” figlie amabili di don Magnifico” destando tutta l’attenzione di Clorinda e Tisbe. Qui la geniale invettiva del regista Paola Panizza che in ” Cenerentola vien qua… va là… va su… va giù” in un deliro di richieste e capricci grazie all’intervento di tre ballerine fa realmente in quattro la povera Cenerentola. L’arrivo di Don Magnifico che “col cicì ciùciù di botto” viene svegliato è interpretato da Giovanni Romeo. Nell’aria “Miei rampolli femminini” sarà per i tempi un po’ più trattenuti del maestro Rolli ma il Romeo ne esce un po’ affaticato, mentre invece nell’azione scenica riesce ottimamente nella macchietta del aristocratico decaduto imbacuccato nella lunga camicia da notte. Il giovine Don Ramiro di Pietro Adaini fa la sua apparizione negli abiti del cameriere, trovandosi sulla scena deserta, ed è forse colui che ha il timbro più bello e che con leggerezza sfiora le note più acute della parte tenorile, anche se punta a non osare troppo già nel primo atto risparmiando più le energie per il secondo. Resta da dire che in “un soave non so che” mostra tecnica capace nelle leggere e agili scalette e brevi trilli, producendo un pregevole binomio tra tecnica e timbro. Ma la vera sorpresa di questa Cenerentola è il baritono Modestas Sedlevicius, un Dandini sicuro nella parte vocale quanto nel ruolo sulla scena, così convincente nel travisato principe damerino tutto cipria, giacchetta, e ovviamente, per fare un po’ il verso ai fighetti del nostro tempo, con un ciuffo ben costruito dal coiffeur. Sedlevicius con amiccamenti e movenze interpreta appieno quel “Io recito da grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar” oltre ad esser apprezzato dal pubblico si guadagna anche la sua simpatia. Ottima la Wakizono in “un’ora sola” e poi tutto il cast nel quintetto “nel volto estatico” tocca punte di patetismo accompagnate dalla direzione legata e trattenuta del maestro Rolli che qui conferisce un ottimo legante d’insieme. L’Alidoro di Simon Lin per tutte le parti di solo tra cui merita “là del ciel nell’arcano profondo” si mostra un basso dalla tessitura piena e completa, sia nei toni gravi sia in quelli più acuti, un cantante maturo che nonostante le origini orientali non segue semplicemente la parte pedissequamente ma la vive appieno mettendo quanto c’è di proprio e personale nel ruolo. Ecco che ne “il cocchio mio su cui voli a trionfar” il buon Alidoro mostra di aver il tocco fatato nel far giungere una luminosa carrozza, che sembra uscita esattamente da un libro di favole, proprio come la zucca tramutata magicamente nella fiaba di Perrault. Questi alcuni assaggi del primo atto, ma ancora la scena dei cantinieri con il divertente serpentone che il coro compie scrivendo il proclama, che don magnifico detta in preda al brio alcolico, poggiando sulla schiena l’uno dell’altro in una lunga fila indiana barcollante. Sino al gioco di pedane girevoli che porta alla formazione di un ponte dove il coro finale del primo atto “Mi par d’essere sognando fra giardini e fra boschetti” con una sorta di coreografia di gruppo mescola movenze e cantato tra il comico e il falecio soprattutto nel “gorgheggiando gli augelletti”. Del secondo atto la scena topica del temporale rossiniano non poteva che essere reinventata dai passi di danza che condiscono la scena con quel tocco ironico che affida ai ballerini parti semi serie e grottesche che in tutta l’opera segue un filo conduttore di comicità, secondo le coreografie di Lino Villa. Le scene di Franco Armieri mantengono un tocco di semplicità, dove i colori si fondano e si alternano venendo arricchiti dalle luci del regista Paolo Panizza, che nei frangenti di riflessi e chiari scuri permette alla semplicità di acquisire una dimensione ulteriore, come nel caso della sala del trono, richiamando stili di designer e artisti del secondo ‘900, dalla pop art al minimalismo, sfiorati dalla luce e rendendo i colori tenui delle scene più vivi. Il culmine si raggiunge nella scena finale dove tutto il cast popola il palcoscenico nel quale le precedenti scene delle sale si aprono, così come si aprono le pale di un organo, e aprendosi danno la struttura ad una cappella, che ricorda i modelli della città ideale del rinascimento, proprio come quella famosa disegnata da ignoto e conservata alla galleria di Urbino. Il coro ne “della fortuna istabile” prepara il finale gioioso de “il tutto cangia” mentre Cenerentola di Wakizono chiede la clemenza e il perdono con agili passaggi in acuto che ritroviamo nel “nacqui all’affanno” lasciando il teatro in un silenzio estatico. Magari un mezzosoprano con qualche fragilità sul grave ma che non teme le altezze elevate della parte, anzi mostra abile capacità e dominio nella parte sopra il pentagramma come il pregiato “non più mesta” che chiude il dramma giocoso di Jacopo Ferretti musicato da Gioacchino Rossini. Una regia semplice ma dalla sobrietà vincente, dove le azioni dei cantanti vengono intrecciate da ballerini e mimi, dove l’azione passa dall’intreccio ritmico melodico ai passi di danza arricchendo di umanità le scene di questa Cenerentola. La messa in scena è a tutti gli effetti una favola, una favola sincera e genuina che sicuramente ha lasciato una morale, un qualcosa su cui riflettere al pubblico che ha riempito il teatro, e soprattutto ai tanti bambini venuti a vedere l’opera. Quello prodotto da Opera Futura per la stagione della fondazione Arena resta un allestimento vincente, che fa i conti con i tempi difficili e cerca di mediare con le ristrettezze portando ad un felice risultato. Uno spettacolo godibile, ricco, divertente e dove nuovi talenti solcano il palcoscenico del filarmonico nel lungo percorso di esperienze che li porterà probabilmente alla crescita e al successo. E chissà al “trionfo della bontà” d’animo ma soprattutto della voce.

LA VOIX HUMAINE/SUOR ANGELICA [Renata Fantoni e William Fratti ] Firenze, 5 febbraio 2016.

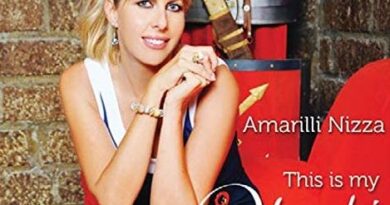

Sulla scia di proposte culturali meno scontate, un po’ distanti dal solito repertorio, l’Opera di Firenze propone un dittico tutto al femminile. Chi attendeva una scenografia costruita attorno al telefono di Elle è indubbiamente rimasto deluso, poiché l’opera è stata inaspettatamente eseguita in forma di concerto. Ciononostante l’atto unico di Poulenc non ne ha risentito, poiché Annick Massis, dal momento in cui è entrata in palcoscenico, ha riempito lo spazio vuoto con la sua invidiabile presenza. Visibilmente indisposta non riusciva a prendere posto sullo sgabello, ma ciò non ha minimamente scalfito la resa vocale cristallina, ricchissima di fraseggio pregevole e raffinato. La sua Voix Humaine è carica di emozioni bipolari, dalla tristezza infinita alla gioia più grande, passando per il rammarico, la rassegnazione, la tensione, l’ansia, l’agitazione, l’attesa e le mille sfaccettature sapientemente descritte da Francis Poulenc e accortamente rese con il canto dal soprano francese. La accompagna un bravo Xu Zhong alla guida della precisa Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con suoni limpidi e puliti. Lo stesso nitore lo si riscontra anche nella direzione della successiva Suor Angelica, dove però l’eccessiva meccanicità va a discapito dello sviluppo sentimentale ed emotivo del dramma, oltre a prevaricare le voci in alcuni punti, complice anche la pessima acustica del teatro. Lo spettacolo di Andrea De Rosa creato un anno fa per il Regio di Torino è sempre efficacissimo, perfettamente filologico pur lontano dalla tradizione e da trasposizioni insensate. È un allestimento che fa pensare molto, soprattutto in questi giorni di polemica sui diritti civili: Angelica è stata privata del diritto di essere madre e crescere la sua creatura da una famiglia che voleva evitare uno scandalo, cui la chiesa si è resa complice attraverso la reclusione di un innocente che doveva scontare chissà quale peccato. Non c’è alcunché di spirituale in questa storia; dopotutto resta solo l’umano dolore di una mamma che sopravvive al figlio. E infine non c’è alcunché di mistico neppure nella grazia ricevuta dal cielo, ma solo l’inconscia capacità di perdonarsi nel momento del delirio causato dal veleno, anche grazie al gesto toccante di una paziente – indubbiamente più altruista delle sue carceriere – che le regala il proprio bambino – una bambola – per cercare di placare le sue angosce. E Angelica trova la pace prima della morte. C’è poco da aggiungere in merito all’interpretazione di Amarilli Nizza, che è arrivata ad un’interiorizzazione tale del personaggio che non può più neppure superare se stessa. L’alternare Verdi a Puccini nel corso della sua carriera l’ha vista centrare numerosi bersagli: il suo canto verdiano è al servizio della parola scenica attraverso l’accento e un fraseggio prevalentemente teatrale, mentre il suo canto pucciniano si presta al libretto in maniera più emotiva lasciando prevalere un fraseggio più realistico. Ogni volta in scena non si percepisce la presenza di Amarilli Nizza, ma solo il grandioso personaggio creato dalla mente geniale di uno o l’altro compositore. Argomentazione simile anche per quanto riguarda Anna Maria Chiuri, che negli ultimi anni si è imposta come interprete di riferimento in molti ruoli grazie ad una musicalità arricchita di morbidezza e duttilità che le permettono di primeggiare in diversi repertori. Oltre a Nizza e Chiuri arrivano dalla produzione di Torino anche le brave Silvia Beltrami, Claudia Marchi e Valeria Tornatore. Altrettanto efficace la suor Genovieffa di Patrizia Cigna accanto alle altre suore interpretate da Romina Tomasoni, Elisabetta Ermini, Marta Calcaterra, Irene Molinari, Tonia Langella, Simona Di Capua, Silvia Mazzoni, Paola Leggeri. Ottimo il Coro femminile e il Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino guidato da Lorenzo Fratini. Una particolare nota di merito ai figuranti speciali: Nenè Barini, Edy Bartolett, Sabina Cesaroni, Gaia Mazzeranghi, Patrizia Poeta, Jane Tayar.

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO [Lukas Franceschini] Milano, 5 febbraio 2016.

Dopo il doppio appuntamento verdiano, nel cartellone del palcoscenico milanese torna l’opera barocca con l’oratorio di Georg Friedrich Händel nello spettacolo di Jürgen Flimm e Gudrun Hartmann. Al Teatro alla Scala per la prima volta nella sua lunga storia è stato rappresentato l’oratorio di Georg Friedrich Händel Il trionfo del tempo e del disinganno. La partitura fu composta e rappresentata a Roma nel 1707 quando il giovane compositore fece un viaggio di formazione per la durata di circa trionfo 1tre anni in Italia, soggiornando anche a Firenze, Napoli, Venezia. Nella capitale dello stato pontificio Händel entra con facilità nell’ambiente musicale molto prolifico delle corti private dei nobili cardinali romani. Era di casa dai Colonna, dai Pamphilij, dagli Ottoboni e dal marchese Ruspoli. Riceve in questo periodo molte commissioni di musica sacra tra cui l’oratorio in oggetto il cui titolo originario era La bellezza ravveduta nel trionfo del tempo e del Disinganno il cui autore del libretto fu il suo protettore Benedetto Pamphilij. La forma oratoriale del tempo non differenziava molto dall’opera lirica pur nella sua caratterizzazione per soggetto religioso o allegorico e la suddivisione in due parti. Nella Roma del ‘700 era lo spettacolo più rappresentato poiché l’opera lirica pubblica fu bandita perché ritenuta covo di malcostume e corruzione. L’oratorio “Il Trionfo” per quanto definito tale non s’identifica nello specifico dramma religioso ma non è nemmeno un’opera lirica essendo i quattro protagonisti personificazione di concetti astratti e non è possibile definirla neppure cantata per le ampie dimensioni. Potremo definirlo un “esemplare musicale” che raccoglie tutte le caratteristiche predette, nelle quali prevale una serie di arie di estrema raffinatezza in un alternarsi si situazioni e sentimenti contrapposti. Il tema principale è la relazione tra la falsità dei pacieri terreni e la verità della vita eterna, pertanto il libretto stilato dal cardinale è pressappoco una disputa sia morale sia teologica su un tessuto drammatico. Lo spettacolo cerato a Zurigo nel 2003 e coprodotto con la Staatsoper di Berlino era curato nella regia da Jurngen Flimm e Gudrun Hartmann, con scene di trionfo 3Erich Wonder e costumi Florence von Gerkan. L’idea registica un po’ bizzarra di ambientare l’erudita discussione fra Bellezza, Piacere, Disinganno e Tempo, attorno ad un tavolo di un elegante bistrot (si poteva scorgere la celebre Cupole di Parigi) trova una drammaturgia anche reale. I personaggi interagiscono con il mondo che affolla il locale, camerieri, venditori di passaggio, lavoratori. Penso che l’impianto della regia si fosse sviluppato sul concetto del comune mortale che discetta dotti argomenti, affrontando anche una conversazione morale-teologica seduta alla tavola del banchetto. La scena è astratta determinando che la discussione è adatta a tutte le epoche e non circoscritta a un periodo preciso. Tale concezione è rafforzata da costumi di varie epoche, dal segno della verità fuori dallo spazio scenico, cui fa da contraltare l’organo e il musicista settecentesco che si riferiscono al periodo della composizione. La scena è di forte impatto e molto elegante, cui contribuiscono dei costumi di raffinata sartoria, anche se è lecito rilevare che il personaggio di Disinganno poteva essere più curato. Musicalmente abbiamo apprezzato l’ottima orchestra del Teatro alla Scala su strumenti storici in collaborazione con “I Barocchisti” che ha reso il perfetto stile handeliano con una sonorità elettrizzante. Merito anche del direttore Diego Fasolis, esperto e filologico esecutore, che ha concertato la difficile partitura con assoluta competenza e ha vivificato le numerose arie con mano energica e altrettanta eleganza, calibrando con precisione e perizia la sonorità orchestrale con quella delle voci, le quali hanno avuto anche il pregevole apporto di frizzanti variazioni nei da capo delle arie. Nel cast primeggiava il Disinganno di Sara Mingardo, autentica raffinata cantante con stile inappuntabile e una precisione stilistica da manuale, sia nel recitativo sia nelle difficili arie. Leonardo Cortellazzi, Tempo, ha offerto una prova convincente e si sta affermando come uno dei maggiori interpreti in questo repertorio. Fornito di timbro caldo, pieno e sorretto da una tecnica rilevante, ha reso il ruolo con estrema precisione e incisività su colori e fraseggio. Lucia Cirillo, Piacere, ha offerto una pregevole interpretazione in ruolo di estrema difficoltà. Precisa nelle acrobazie vocali, anche se non sempre stilizzata, ha saputo reggere il ruolo con estrema eleganza e un’interpretazione molto emozionante soprattutto nell’aria “Lascia la spina”. Martina Jankova, Bellezza, era l’unica della compagnia con voce non particolarmente seducente e uno stile non sempre preciso, ma nel complesso portava al termine il suo compito con onore. Spettacolo e partitura sicuramente non facili e d’ascolto impegnativo che ha conquistato il numeroso pubblico in sala, il quale al termine ha tributato un vibrante successo a cantanti, direttore e orchesta. Ancora una volta questo repertorio è affrontato e messo in scena ai massimi livelli qualitativi, con scelte artistiche accurate e studiate, soprattutto in ambito musicale, senza tralasciare comunque l’importanza dell’intero allestimento.Diego Fasolis è un eccellente concertatore, perfetto nello stile e sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala – che per l’occasione è stata dotata di strumenti storici ed impreziosita con la presenza de I Barocchisti della RSI Radiotelevisione Svizzera – dirige con notevole eleganza la bella partitura di Händel, lasciando uscire il lato più drammatico dell’oratorio, che pare perfetto in questa esecuzione che ne prevede la forma scenica. Ottima la prova degli strumentisti, in primis Gianluca Capuano e Paolo Spadaro Munitto al clavicembalo, nonché la spalla di Fiorenza De Donatis.Lo spettacolo firmato da Flimm e Hartmann, originariamene prodotto a Zurigo nel 2007, è efficacissimo nello sviluppo della drammaturgia, oltre ad essere piacevole da seguire, raffinato nelle scene di Erich Wonder e nei costumi di pregevole fattura di Florence von Gerkan, opportunamente accentuato nell’intimo terrore di Bellezza, modernissimo in tal senso, quasi a presagire le vicissitudini de L’affare Makropulos. Ottima la recitazione dei quattro protagonisti, resa ancora più accattivante dall’incessante interagire con i bravissimi mimi, che si prodigano anche in continue controscene e coreografie ad opera di Catharina Lühr. Non tutte le scelte di regia sono chiare e comprensibili, ma fanno pensare, come in una logica di simbolismo parzialmente inconscio, dunque la resa complessiva è davvero positiva. Molto buona è anche la qualità vocale, soprattutto nello stile e nel gusto, grazie alla presenza di cantanti specializzati nel repertorio barocco. Martina Janková è Bellezza, eccellente interprete nel personaggio, cristallina e brillante nella voce graziosa, anche se non arriva a toccare nel profondo le corde emozionali. Ottime le note basse in “Voglio cangiar desio”. Lucia Cirillo è Piacere, anch’ella riuscitissima nella caratterizzazione del ruolo, perfetta nello stile, ma apparentemente indisposta, poiché la voce appare a tratti sfibrata o stimbrata, pur riuscendo molto positivamente in “Lascia la spina”. Sara Mingardo è un Disinganno esemplare e pregevole, la linea di canto morbidissima ed omogenea, la resa di arie e recitativi sinceramente toccante, soprattutto la commovente “Crede l’uom ch’egli riposi”. Molto buona anche la prova di Leonardo Cortellazzi nei panni del Tempo, pur con qualche imprecisione nelle agilità di certe pagine, tra cui “Folle, dunque tu sola presumi”. Entusiastica la riuscita del bellissimo quartetto “Voglio tempo per risolvere”. Meritatissimo successo per tutti gli artisti al termine della bella serata.

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE [Lukas Franceschini] Venezia, 11 febbraio 2016.

Preziosa proposta quella del Teatro La Fenice in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane, Centre de Musique Romantique Française, al Teatro Malibran è stata allestita per la prima volta in Italia l’opéra-bouffe Les Chevaliers de la Table ronde di Louis-Auguste-Florimond Ronger, detto Hervé. “E’ una delle miei migliori partiture, ma non sono le cose migliori ad avere successo presso il pubblico…” table 2Così scriveva Hervé nel 1881 a un critico teatrale. In effetti, non aveva tutti i torti ma la vita artistica del compositore fu molto alterna e messa in ombra (anche da una non nascosta rivalità) dall’altro musicista francese d’operette Jacques Offenbach. Harvé non è solo compositore, scrive i versi, la prosa e i soggetti delle sue opere, cantante (interpretava la maggior parte dei ruoli principali dei suoi lavori e anche di altri), si occupava della messa in scena e di tutto il lavoro di produzione. Muovendosi con difficoltà nella Parigi musicale di metà ‘800 deve interrompere la sua produttività per guai giudiziari (corruzione di minore) cui segue un periodo di carcere e un successivo peregrinare nella provincia francese spingendosi addirittura in Africa del Nord. Deve ricominciare tutto da zero. Offenbach intanto mieteva successi straordinari e si accaparrava i migliori teatri table 3della capitale per il genere. A Hervé non resta che accontentarsi di sale minori come il Théâtre de Délassements-Comiques per poi passare al Théâtre des Variétés nel quale presenterà il suo primo vero successo L’oeil crevé (1864). Offenbach, che monopolizzava la scena parigina, ebbe dei contrasti con la direzione del Théâtre des Bouffes-Pariseins e questa diatriba dette l’occasione per Hervé di presentare l’operetta in tre atti Les Chevaliers de la Table ronde il 17novmebre 1866. Non fu un trionfo ma nemmeno un fisco clamoroso. I parigini erano impegnati in altri ascolti (Mignon e La Vie parisienne), inoltre il soggetto leggendario, seppur attualizzato e table 4molto diverso, non entusiasmasse e i critici non erano dalla parte di Harvé causa un libretto che burlava dei mitici cavalieri. Il compositore credeva fermamente nel suo spartito tanto che nel 1872 ne propose una nuova versione, la quale ebbe un po’ più di fortuna della precedente, ma solo veicolata al territorio francese. Oltre confine il silenzio totale. Eppure l’opera-buffa di Hervé è molto divertente e ha pezzi di grande interesse, ad esempio il ritornello dei cavalieri che suona come una Marsigliese buffa, grandi ballate e arie sillabate tipiche dell’opera buffa settecentesca, ma va rilevato soprattutto il talento del compositore capace di grande ironia e raffinata musicalità ed è un peccato che sia cosi poco conosciuto. La proposta del Bru Zane e Fenice è pertanto di assoluto interesse offrendo al pubblico un repertorio oserei affermare quasi sconosciuto attualmente. La produzione è stata realizzata dalla Compagnie Des Brigands nella quale emerge un lavoro, più che sul singolo, sull’intero cast di attori e ballerini tipici dell’operetta, sfavillanti, dal senso teatrale ritmico incalzante e una vis comica di prim’ordine. Spettacolo itinerante, per questo volutamente snello ma elegante, con un impianto fisso senza una connotazione storica, potrebbe table 5essere una scena di grande produzione d’avanspettacolo di serie “A” alla quale ci siamo disbituati. Porte girevoli che permettono entrate e uscite repentine, costumi variopinti, divertentissimi di vario stile tra il moderno e lo storico. Tutto questo era realizzato con grande garbo e stile ironico da Pierre-André Weitz che firma regia, scene e costumi, ma sono soprattutto la verve, il brio e l’impatto frizzante che egli è riuscito a infondere all’intera compagnia a colpire lo spettatore, il quale segue i tre atti in un sol fiato senza intervallo divertendosi e ridendo con gusto. Le allusioni sociali, sessuali, atemporali non si contano e sono tutte azzeccate. La partitura utilizzata è una trascrizione per tredici cantanti e dodici strumenti da Thibault Perrine e funziona benissimo nella concertazione di Christophe Grapperon, che dirige sempre con polso brillante e senza perdere colpo di ritmo. La compagnia di canto era composta dagli artisti stabili de Les Brigands, i quali si cimentano in una recitazione teatrale vibrante e indemoniata, cui è parallelo un canto forbito e professionale anche se la precisione stilistica non era omogenea per tutti, ma il comune denominatore di un genere operistico, opera-bouffe in stile comique, era garantito. Per tali principi mi esento da una singola considerazione ma table 6accomuno tutta la compagnia in un plauso meritevole: Damien Bigourddan (Rodomonte), Antoine Philippot (Sacripante), Arnaud Marzorati (Merlino), Mathias Vidal (Medoro), Ingrid Perruche (Duchessa Totoche), Lara Neumann (Angelica), Chantal Santon-Jeffery (Melusina), Clémentine Bourgoin (Fleur-de-Neige), Rémy Mathieu (orlando), David Ghilardi (Adamigi), Théophile Alexandre (Lancillotto), Jérémie Delvert (Rinaldo), Pierre Lebon (Ogier). Successo strepitoso da parte del pubblico che purtroppo non affollava il Teatro Malibran come l’operazione culturale meritava, ma fiduciosi che tale scoperta continui con altri capolavori della musica francese.

TOSCA [Margherita Panarelli] Torino, 14 febbraio 2016.