Spettacoli 2017

GINA [Lukas Franceschini] Venezia, 10 gennaio 2017.

Al Tetro Malibran, per la stagione d’opera della Fenice, è stata messa in scena Gina, melodramma idilliaco di Francesco Cilea, suo primo lavoro operistico composto come saggio finale al Conservatorio di Napoli nel 1889.

Gina è certamente un’opera minore, pertanto le sue rappresentazioni sono state molto limitate: la prima al Teatrino del Conservatorio San Pietro a Majella il 9 febbraio 1889, alcune recite nel 2000 al Teatro Rendano di Cosenza poi riprese a Roma nel 2001. La Fenice dopo tre lustri, e a centotrent’anni dalla prima, colma un vuoto sulla musica del compositore calabrese, e vorrei rilevare che l’operazione è molto interessante nella programmazione di una Fondazione, la quale ha il dovere far conoscere ogni tanto anche opere secondarie e desuete.

La vicenda è ambientata in epoca napoleonica in un paesino francese non identificato, e sul tessuto di una drammaturgia idilliaca, in parte campestre, agiscono cinque personaggi, Uberto, che dovrebbe arruolarsi e lasciare temporaneamente la fidanzata Lilla, e Gina, sua sorella. Quest’ultima utilizzando un monile d’oro di famiglia, giura che sposerà chiunque vorrà sostituire il fratello alla campagna di guerra. Si offre Giulio, di lei innamorato, anche e il fratello deve ugualmente partire. Due anni dopo Uberto rientra assieme a un compagno d’armi, tra lui e Gina nasce un sentimento, non riconoscendosi subito. Giulio si dichiara affermando di essere il misterioso personaggio che si è sostituito al fratello. L’incertezza di Gina è palese, sarà il sergente Flamberge a mostrare il monile, rivelando che Giulio lo consegnò a lui in punto di morte (poi salvandosi) e pertanto la giovane coppia può felicemente sposarsi.

La musica dell’opera si distacca fortemente dalla vena veristica che in seguito porterà al successo internazionale Francesco Cilea. In particolare sarà Adriana Lecouvreur il titolo per antonomasia e mai uscito dal repertorio, assieme a L’Arlesiana che ebbe nella prima parte del XX secolo assidue rappresentazioni. In Gina troviamo invece un’elevata vena melodica lirica che si distingue in momenti amorevoli e patetici. Il compositore si avvicina nello stile più al vaudeville francese che all’onda della scapigliatura, della giovane scuola e del verismo che impereranno per decenni. Una delicata overture, che riprende i temi successivi, apre un racconto idilliaco ispirato all’invenzione melodica semplice ma accorata, caratterizzata da pezzi chiusi sufficientemente collegati e un manierismo che getta le basi di future altre creazioni. Infatti, fu proprio grazie a Gina che Cilea fu notato dall’editore Sonzogno che pubblicò tutte le sue opere, garantendo anche il successo. Non bisogna liquidare questo spartito con dozzinale sufficienza, è auspicabile invece un’onesta conoscenza di un autore che ha fortemente influenzato il ‘900 italiano e rilevare che sarebbe stato improbabile che un giovane neo diplomato potesse essere innovatore al suo primo lavoro, che è caratterizzato nella tradizione di arie, duetti, concertati. In particolare sono molto rilevanti le arie solistiche di Gina, Lilla e Uberto e il quartetto del II atto.

L’allestimento presentato a Venezia porta la firma di Bepi Morassi, colonna portante della Fenice, che sviluppa uno spettacolo semplice ma di piacevole narrazione, del resto il tessuto drammaturgico non consente invenzioni particolari. Il tratto delicato nel descrivere situazioni e personaggi sono pertinenti e manierati proprio nello stile dell’opera. Francesco Cocco è un bravo e giovane scenografo che disegna una scena vaudeville di agile funzionalità, inserendo tutti gli elementi perfino grandi bandiere francesi che scendono dai palchi laterali, e Francesca Maniscalchi crea costumi d’epoca di raffinata fattura. Dobbiamo lodare l’impegno della Fenice per il progetto di collaborazione con la Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per realizzare ogni anno uno spettacolo con i giovani allievi.

Principale artefice del successo di Gina è il direttore Francesco Lanzillotta, che si adopera in una lettura piacevole e ricca di sfumature e colori, senza stravolgere il clima idilliaco, rilevante la narrazione di forte impatto teatrale.

Professionale il Coro della Fenice nei brevi interventi, diretto da Ulisse Trabacchin.

Efficace la compagnia di canto capitanata dalla protagonista Arianna Venditelli, delicata sensibile interprete e cantante di forbita musicalità, anche se alcuni passi nel settore acuto non sono ancora del tutto calibrati. Armando Gabba interpreta un Uberto molto valido per linea di canto e sensibilità nel fraseggio. Alessandro Scotto di Luzio, Giulio, ha voce lirica bellissima utilizzata con dovizia, peccato che il fraseggio e l’accento siano sovente monotoni.

Molto brava Valeria Girardello, Lilla, che nell’aria del II atto ha il suo momento per emergere in un canto fluido e raffinato. Meno significativo il Flamberge di Claudio Levantino, corretto cantante ma povero di volume.

Al termine a tutta la compagnia è stata riservata una calorosa accoglienza, giustamente meritata!

ANNA BOLENA [Lukas Franceschini] Parma, 12 gennaio 2017.

Il primo titolo serio di Gaetano Donizetti a trionfare fu Anna Bolena nel 1830 al Teatro Carcano di Milano. L’opera mancava dal Teatro Regio di Parma da ben quarant’anni e prima si contano due sole edizioni nell’Ottocento. Tale lacuna è colmata, in parte, con l’inaugurazione della stagione 2017 nella nuova produzione ideata da Alfonso Antoniozzi.

Anna Bolena appartiene al cosiddetto filone inglese della produzione del bergamasco, la trilogia Tudor, e fu composta in un mese quando il musicista era ospite di Giuditta Pasta nella sua villa sul Lago di Como. Il libretto di Felice Romani narra la triste vicenda della seconda moglie di Enrico VIII, e madre della futura Elisabetta I, che fu mandata al patibolo dal marito per convolare a nuove nozze con Jane Seymour. Pur basandosi su un fatto realmente accaduto, lo stesso librettista scrive sul frontespizio che non è appurato che Anna Bolena, accusata di tradimento coniugale, fosse realmente colpevole, ma per esigenze drammaturgiche teatrali si vuole considerare la tesi dell’innocenza creando una situazione certamente d’effetto nel grandioso finale. Oggi, documentazioni alla mano, l’incertezza di tale reato è ancora palese, è accertato invece che tutta la famiglia Boleyn fu accusata di cospirare contro la corona e anche questo fu un motivo per cui la regina fu decapitata nel giardino della Torre di Londra. Strutturando l’opera su un dramma così concepito Donizetti e Romani trovano un terreno facile per caratterizzare soprattutto le due primedonne che hanno ruoli bellissimi e memorabili, compreso il duetto del secondo atto, senza dimenticare la grande presenza di Enrico, violento e crudo marito, e del giovane innamorato Percy che segue il destino del suo giovanile amore. Una struttura classica e lo stile ci riportano a un romanticismo musicale con frange di passato, anche se il belcanto, con la grande scena della pazzia, è di un’imponente e indimenticabile teatralità con furie di dramma storico, cui si aggiunge la presenza di un paggio che avrà ruolo non di contorno nella vicenda.

Il nuovo allestimento di Parma, coprodotto con il Teatro Carlo Felice di Genova, è uno spettacolo in linea con le casse non certo floride dei teatri italiani, realizzato non dico “al risparmio” ma certamente con risorse limitate. Ciò non toglie che il regista Alfonso Antoniozzi non abbia delle buone idee e cerchi di ideare una drammaturgia plausibile anche se nel complesso non è una delle sue migliori realizzazioni e non passerà alla cronaca come spettacolo indimenticabile. Ci sono dei punti che mi trovano in netto disaccordo con la sua concezione. Il primo è quello di ambientare l’opera negli anni ’40 del secolo scorso perché come lui scrive è un momento storico di grandi cambiamenti. Mi pare superfluo dire che nei quasi cinque secoli addietro periodi di cambiamento ce ne sono stati molti altri e spostare le vicende in epoca “moderna” non ha giovato al dramma. Il quale dramma è pur sempre storico anche se come predetto c’è un forte distacco dai fatti reali. Anzi, se vogliamo essere precisi il grande fatto di cambiamento alla corte inglese non fu certo la decapitazione di Anna Bolena, piuttosto il divorzio dalla prima moglie di Enrico VIII, Caterina d’Aragona. La conseguenza di questa impostazione ha avuto la conseguenza che i costumi non lasciano segno particolare: la goffa pelliccia del re, il paggio Smeton abbigliato da donna equivoca, il coro maschile in frac, la Seymour che pareva una cameriera del serial “Downton Abbey” e la non sontuosità regale della protagonista, spiazzavano non poco. Peccato perché l’autore, Gianluca Falaschi, è creatore ben superiore di quanto visto a Parma e artista di rango affermato. La scena, di Monica Manganelli è pressoché fissa, un praticabile sul quale si svolge l’intricata vicenda ai cui lati sottostanti è posto un coro sempre immobile e statico, forse spettatore inerme delle dispute reali. La gabbia carcere della scena finale stride con il rango della regina che mai e in nessun caso sarebbe stata messa in una cella in qualsiasi epoca. Bellissimi i video proiettati sul fondo, che sono stati di grande impatto. Convince invece un aspetto della drammaturgia e precisamente lo scontro tra le due donne, seconda e terza conserte Tudor, qui Antoniozzi azzecca un aspetto sia storico sia drammaturgico di grande spessore mettendo a confronto due “regine” in una spietata guerra di amore e potere nel quale tuttavia prevale anche la rassegnazione dell’una capendo la sua sconfitta. Altro elemento incisivo la freddezza e crudeltà di Enrico disegnato quasi immobile e senza sentimenti, i suoi voleri sono ordini e questo basti. D’effetto il trono fragile di Anna, costituito da mini, che all’occasione accolgono la regina ormai conscia della sua instabilità, come efficace la maschera che usa prima Bolena e poi Giovanna nuova consorte, la quale appare dopo la decapitazione in pieno titolo regale, meno pertinente il coro che assiste alla follia e all’esecuzione della protagonista con un flûte di spumante in mano. Molti aspetti di questa regia erano appropriati e convincenti, molti altri, a gusto di chi scrive, sicuramente no, tuttavia dobbiamo riconoscere ad Alfonso Antoniozzi la chiarezza di quello che ha voluto esprimere, tolto le superflue mine che girovagano in alcune scene.

La parte musicale vedeva Fabrizio Maria Carminati sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, il quale ha il pregio di operare pochissimi tagli e reggere la lunga opera con onesta professionalità. Avrei preferito una scansione più vigorosa di alcune scene, in particolare terzetto e finale atto primo, e in generale mi parso che la sua direzione non abbia trovato una lettura incisiva e una drammaturgia precisa adagiandosi su un accompagnamento talvolta lento e slegato che personalmente non riconosco in Carminati.

L’orchestra era di buon livello e piuttosto precisa, molto preparato il Coro del Teatro Regio di Parma che si ritaglia una performance di grande stile, sempre diretto da Martino Faggiani.

Mettere insieme il cast per un’opera come Anna Bolena è compito assai arduo, e senza rievocare un recente passato piuttosto pensando alla peculiarità vocale dei cantanti per cui fu scritta l’opera.

Parma ha tentato di raggruppare un cast che sulla carta doveva essere vincente, poi il diavolo, come suol dirsi, ci ha messo la coda. Escono vittoriose le due antagoniste Anna e Giovanna. Yolanda Auyanet, Anna Bolena, credo al debutto nel ruolo, affronta la difficile parte con grande impeto e una ricchezza di colori vocali davvero impressionanti, coinvolgendo il pubblico più sull’aspetto drammatico che sul virtuoso, realizzando un fraseggio di gran classe e una recitazione vocale di forte teatralità. Dotata di voce molto bella, risolve la parte virtuosistica con perizia e stile senza però svettare ma esegue il tutto con grande musicalità, peccato che il registro acuto non sia così lucente come la zona centrale, ma siamo di fronte ad una prova sicuramente positiva.

Sonia Ganassi, Seymour, era in ottima forma e propone una Giovanna di gran classe, cantata con spavalda sicurezza e introspettiva recitazione, puntuale in tutti gli ardui momenti dello spartito e valida belcantista di cui serbiamo memoria.

Marco Spotti, Enrico VIII, è un basso con voce molto importante e buoni mezzi ma in questo ruolo non trova gli esiti di altre occasioni. Il fraseggio e l’accento erano monotoni e non riusciva a imporsi come il re cui ogni desiderio è ordine. Forse non aiutato dalla regia, la sua interpretazione era distaccata e poco incisiva.

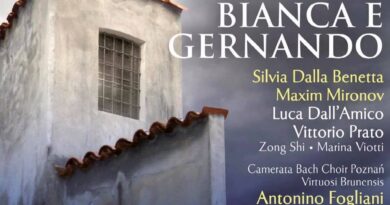

Percy doveva essere Maxim Mironov, di cui ricordiamo una pregevole performance a Bergamo, purtroppo un’improvvisa indisposizione l’ha messo fuori gioco e all’ultimo è arrivato a Parma, proprio il giorno della prima, Giulio Pelligra. Considerati gli eventi, non sarebbe corretto esprimere un giudizio sulla prestazione, tuttavia è lecito rilevare che a mio avviso la parte è troppo onerosa, in particolare nel settore acuto, per una voce tutto sommato piccola ma molto educata e musicale ma bisogna lodare la disponibilità del cantante a salvare la recita.

Molto brava Martina Belli, Smeton, mezzosoprano scuro di ottima voce, precisa tecnica e buona caratterizzazione del personaggio.

Completavano la locandina i professionali Alessandro Viola, Harvey e Paolo Battaglia, Rochefort.

Finale un po’ turbolento con applausi calorosi a tutto il cast, molto convinti per Auyanet e Ganassi, qualche disappunto al direttore e una più pesante contestazione all’uscita del regista, scenografa e costumista.

ANNA BOLENA [William Fratti] Parma, 12 gennaio 2017.

Il Teatro Regio di Parma inaugura la sua breve Stagione Lirica 2017 con un nuovo allestimento di Anna Bolena, in un progetto con il Teatro Carlo Felice di Genova che coinvolge anche gli altri titoli del ciclo Tudor di Gaetano Donizetti.

Sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna è Fabrizio Maria Carminati, direttore generalmente molto capace e particolarmente adatto al grande repertorio, ma che in questa occasione appare inadeguato e piuttosto grossolano, con tempi poco comprensibili e nessuna chiara intenzione, con assenza di colori e sfumature. La versione scelta prevede solo alcuni dei tagli di tradizione ed è un’occasione sprecata non averne approfittato per eseguire l’integrale, utilizzando l’edizione critica pubblicata lo scorso anno dalla Fondazione Donizetti.

Lo spettacolo di Alfonso Antoniozzi, con scene e video design di Monica Manganelli, si avvale del medesimo impianto fisso del Devereux genovese, ma qui ambientato nei moderni anni Quaranta. Si tratta di un allestimento molto semplice, ma abbastanza fotogenico e funzionale; purtroppo gi spazi sono spesso vuoti e la magia dell’effetto cartolina lascia il passo alla noia. Sicuramente il libretto di Romani non aiuta, rivolto più ai sentimenti che non all’azione, ma qualche gesto in più, qualche controscena, un po’ di cambi negli effetti video, probabilmente avrebbero reso questa Bolena meno monotona. Le idee ci sono, interessanti, anche piuttosto comprensibili, ma poco sviluppate lungo il procedere della vicenda. Pure i costumi di Gianluca Falaschi non sono azzeccatissimi: se ne riconosce la pregevole fattura, ma inseriti in questo contesto fanno sembrare Anna una bella signora qualunque, Giovanna la sua governante ed Enrico un pappone, già sufficientemente mortificato da una regia che lo impone così distaccato da mostrare solo altra immobilità.

Yolanda Auyanet, inizialmente un poco tesa, si è dimostrata molto volenterosa e col suo consueto fare morbido ed omogeneo si è impegnata in una recita in crescendo, arrivando ben concentrata al drammatico finale reso col giusto effetto, buona intenzione e ottima intonazione. La sua tecnica le permette di domare la difficile parte di Anna, ma non trasmette quell’incanto che dovrebbe traspirare dalla luminosità della voce e non fa trattenere il fiato quando è impegnata nel virtuosismo.

Sonia Ganassi veste i panni di Giovanna con estrema disinvoltura e il suo agio lo si percepisce per tutto il tempo. L’esperienza nel ruolo e l’ottima tecnica di base le hanno permesso di ottenere un buon risultato, pur con qualche difficoltà nella cavatina e altri brevissimi momenti un poco stimbrati.

Giulio Pelligra sostituisce all’ultimo minuto l’indisposto Maxim Mironov e l’impaccio è chiaramente visibile – ma perdonabile – cui si aggiungono qualche stonatura e diverse parole inventate. Tutto sommato riesce a portare a casa un Percy dignitoso.

Marco Spotti è il bravo cantante di sempre, ma il suo bel timbro cavernoso, il suo volume molto importante e il suo stile personale male si amalgamano al belcanto di Auyanet e Ganassi. Indubbiamente il suo Enrico VIII sarebbe stato perfetto se affiancato a due protagoniste dalla vocalità più scura e drammatica, mentre così riesce ad esprimere il suo consueto carattere solo durante i pezzi d’assieme.

Martina Belli è un ottimo Smeton, dotata di buona musicalità, linea di canto omogenea, belle note basse e altrettanto piacevole nelle colorature.

Efficaci, pur con qualche neo, il Rochefort di Paolo Battaglia e Hervey di Alessandro Viola che sostituisce Pietro Picone.

Finalmente il Coro del Teatro Regio diretto da Martino Faggiani ritorna nel pieno del suo splendore: suoni eccellenti, fraseggi eloquentissimi, accenti ben marcati, sussurrati emozionanti, ma soprattutto encomiabile l’uso della parola scenica che dà vita a delle pagine che sono perlopiù un resoconto narrativo.

Buon successo per tutti gli interpreti, con ovazioni per Auyanet, Ganassi e Spotti. Diversi dissensi per il direttore, come pure per tutta la squadra creatrice dello spettacolo. Contrariamente a quanto si possa pensare, i loggionisti hanno riferito che non hanno protestato lo spettacolo perché non realizzato in epoca rinascimentale, ma principalmente a causa della noia, complice la direzione d’orchestra.

PAGLIACCI [William Fratti] Torino, 17 gennaio 2017.

Il vero protagonista di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, andato in scena al Teatro Regio di Torino senza alcun abbinamento in dittico con altri titoli, è indubbiamente Nicola Luisotti.

La sua lettura della partitura è straordinariamente ricca di colori, soprattutto ricca di emozioni, riuscendo a dipingere in musica ciò che sentono i personaggi e che è descritto nelle loro parole e nelle loro azioni. Altrettanto eccellente sono l’Orchestra, che si prodiga in suoni pulitissimi, in legati dolcissimi, in fraseggi intensissimi, e l’ottimo Coro guidato da Claudio Fenoglio, sia sotto il profilo vocale e musicale, sia per ciò che riguarda la recitazione nella complessa mise-en-scène, che lo vuole componente viva e attiva per tutto il tempo.

A tale proposito lodevole è il lavoro di Gabriele Lavia, che studia gesti, sguardi, movimenti, azioni, primi e secondi piani, controscene, in tutto e per tutto, in un continuo flusso che non permette neppure di mettere a fuoco tutto quanto, proprio così, come avviene nella vita di tutti i giorni. Molto ben realizzate la scenografia e i costumi di Paolo Ventura, che crea abilmente il clima del secondo dopoguerra, il tutto arricchito dalle luci efficacissime di Andrea Anfossi.

Francesco Anile, subentrato nel ruolo di Canio già da qualche recita in sostituzione degli altri tenori indisposti, si prodiga come suo consueto in una emissione in acuto molto luminosa e ben impostata in avanti, ma sotto tende spesso al parlato e talvolta manca l’appoggio.

È invece sempre intonatissima e con uno stile di canto perfettamente lineare il soprano Erika Grimaldi, che nella parte di Nedda dimostra anche ottime doti di fraseggio e recitazione, ma si nota una certa debolezza nei passaggi più bassi.

Il prologo di Roberto Frontali vale da solo il viaggio a Torino: liricissimo, musicalissimo e brillantissimo; entusiasmante, struggente e intensamente cinico. Inoltre esprime ogni frase pronunciata da Tonio con un fraseggio che va ben oltre il verismo e la parola scenica: la sua è una prova di livello irraggiungibile. E la conclusione “La commedia è finita!” fa letteralmente rimbalzare il cuore e raggelare il sangue nelle vene.

Molto buona anche la prova dell’Arlecchino di Juan José de Léon, ma con un vibrato un poco prepotente. Piacevolmente morbido e musicale il Silvio di Andrzej Filonczyk. Ben adeguati i contadini di Vladimir Jurlin e Sabino Gaita. Eccellenti mimi, trampolieri e giocolieri.

TANNHÄUSER [Lukas Franceschini] Venezia, 20 gennaio 2017.

Era molto attesa la prima produzione 2017 del Teatro La Fenice: Tannhäuser di Richard Wagner, che sommava il debutto nel titolo del direttore Omer Meir Wellber e il ritorno del regista, talvolta “dissacratore”, Calixto Bieito.

L’opera romantica Tannhäuser fu rappresentata per la prima volta a Dresda il 19 ottobre 1845 e poi in una seconda versione a Parigi il 13 marzo 1861. E’ pratica comune, pur essendoci anche altre modifiche, considerare prevalentemente le versioni tedesca e francese, anche se quella di Dresda non corrisponde in realtà alla prima rappresentazione, bensì a un rimaneggiamento di due anni successivi, che modifica il finale. La versione di Parigi è un’elaborazione successiva di circa tre lustri. I cambiamenti riguardano in particolare l’Overture, conclusa non più a brano se stante, ma come “introduzione” per poi svilupparsi nella musica del Venusberg, con diversa orchestrazione e il balletto del Baccanale. Mutano la parte di Venus, più morbida e per mezzosoprano, e anche altri ritocchi orchestrali con la semplificazione negli atti II e III. Tuttavia i cambiamenti essenziali riguardano in particolare il Venusberg e il personaggio di Venus, che non possiamo considerare dei compromessi con il gusto francese, piuttosto di sostanziali miglioramenti nel disegno musicale e nella drammaturgia, poiché alcuni ritengono anacronistiche e insostenibili le proposte di Dresda. Il maggior problema è focalizzato nella tessitura del protagonista, un chiaro esempio (come sostenuto da molti musicologi) di come un compositore scriva inseguendo una sua linea personale non valutando quanto possa essere realizzata nella pratica teatrale, cioè avendo a disposizione un cantante capace di superare l’ardua impresa. Nel nostro caso la tessitura non è molto acuta ma è molto discontinua e in aggiunta scomoda per le molteplici frasi collocate sul passaggio di registro. Una partitura che necessita di un cantante molto controllato nell’emissione e di forte partecipazione come interprete. Se in molti passi primeggia il tenore eroico nel declamato e nel cantare sopra l’orchestra e sulle altre voci, nel racconto del III atto la tessitura si abbassa notevolmente, chiudendo l’opera in un canto morbido di stampo lirico, il quale è caratterizzato da morbidezze.

Tutto quanto espresso sopra mancava completamente a Stefan Vinke, il tenore protagonista a Venezia, il cui canto era una continua mancanza d’intonazione, stentoreo nello stile, poco credibile nell’accento e fraseggio contraddistinto dalla monotonia. Un vero peccato perché Tannhäuser è difficile immaginarlo senza protagonista. Ancora più incomprensibile è che la direzione artistica durante le prove non abbia rimediato una tempestiva sostituzione.

Di buona professionalità l’Elisabeth di Liene Kinca, una cantante di buona impostazione canora con timbro lirico e omogeneo nei registri. Avesse avuto qualche slancio espressivo più sostenuto, nella prima aria, avrebbe fatto una gran figura, nella preghiera del III atto ha dato il meglio di se e le va riconosciuta una buona interpretazione scenica.

Non convince la Venus di Ausrine Stundyte, cantante con voce ingolata e poco espressiva, anche se i mezzi sarebbero interessanti, ma necessiterebbero di diverse e ulteriori cure. Nella concezione registica il personaggio era molto azzeccato e di forte impatto teatrale.

Il migliore del cast era Christoph Pohl, Wolfram, giovane baritono di ottime qualità vocali, contrassegnato da un canto morbido, forbito nel colore e di sostanziale espressione nel fraseggio.

Pavlo Balakin, il langravio Hermann, ha iniziato con qualche sfasatura poi rientrata e posandosi sul piano della buona recitazione e decorosa prova vocale.

Molto bravo il Walter interpretato da Cameron Becker, tenore di squisita musicalità, cui si aggiungono le prove azzeccate e musicalmente precise di Alessio Cacciamani, Biterolf, Paolo Antognetti, Heinrich, e Mattia Denti, Reinmar.

Un particolare plauso per il giovane pastore interpretato da Chiara Cattelan, e molto bravi e precisi i quattro nobili giovani: Gianluca Nordio, Veronica Mielli, Emma Formenti e Sebastiano Roson, tutti solisti del Koble Children’s Choir del Centro Culturale p.M.Kolbe di Mestre (Venezia).

Sul podio la presenza di Omer Meir Wellber è stata una piacevole sorpresa. Il direttore, che come predetto debuttava nel titolo, aveva a disposizione un’ottima orchestra, particolarmente partecipe e come di rado precisa nel suono, pur con lievi sbavature degli ottoni che si perdonano con stima. La sua lettura è stata molto precisa e teatrale, azzeccando tempi e dinamiche di ottimo effetto e pastosa sonorità. Secondo chi scrive, ha privilegiato l’aspetto narrativo vigoroso, a scapito di tratti romantici e morbidezze che avrei apprezzato maggiormente, ma resta sempre una direzione di ampio respiro e molto calibrata musicalmente, una delle migliori prove di Wellber da me ascoltate in teatro. Il direttore ha optato per l’esecuzione del primo atto nella versione di Parigi, il secondo e il terzo nella versione di Dresda.

Bellissima la prova del coro istruito da Claudio Marino Moretti, che proprio nel finale ci regala un momento musicale emozionante.

Resta infine lo spettacolo di Calixto Bieito, che delude non tanto per l’impostazione generale, poco romantica, ma per i superflui inserimenti fuori luogo e talvolta fastidiosi. Per lui, come scritto nelle note, l’opera si svolge nel conflitto tra due donne di diversa concezione ed estrazione sociale. Pertanto bellissima la scena del primo atto con un Venusberg astratto con piante appese in graticcia e in questo giardino si aggira Venus seducente e avvinghiata nel suo amore profano. Non sarebbe servito un esplicito amplesso tra lei e Tannhäuser, con lui che posa le mani e la testa tra le sue gambe. Non per bigotteria, tutt’altro, ma fin lì ci si arriva. La contrapposizione tra amore sacro e amore profano, trova una logica nella sua concezione registica, e anche teatrale, ma poi scivola su terreni fragili come il tentativo di stupro che subisce Elisabeth, e il “bondage” che tenta Wolfram quando capisce che non pensa a lui ma prega per il ritorno di Tannhäuser. Elementi dei quali non sentivamo il bisogno. Venus donna libera e solitaria, Elisabeth donna schiacciata e vittima di una società maschile arcaica e primitiva, concetti in parte presenti nella drammaturgia ma molto opinabili. L’ambientazione è moderna senza stile o riferimenti, un banale ambiente borghese che non lascia traccia come i costumi comuni di Ingo Krügler, il quale “veste” le due donne in sottoveste. Rebecca Ringst, la scenografa, azzecca il primo atto con belle soluzioni, si adagia nella ruotine negli altri, anche se la bianca sala dei cantori è stilizzata, ma sembra il giardino d’inverno di una ricca villa. Il coro, ovvero i pellegrini, sono collocati sullo sfondo, come una cosa lontana irraggiungibile, anche se dobbiamo rilevare che la scena finale è molto teatrale, poiché appare sul proscenico come anime che tentano e vogliono l’assoluzione divina, lasciando nel dubbio lo spettatore se questa ci sarà. Molto belle le luci di Michael Bauer, speculari e sempre focalizzate sui singoli. Taluni riferimenti sarebbero anche pertinenti, come il feticismo di Wolfram, il patto di sangue dei cantori amici di Tannhäuser, ma sono sempre sviluppati in un contesto quasi morboso e molto accentuati, quando sarebbe stato opportuno molto meno e più eleganza.

Al termine molti applausi a cantanti e direttore, anche se qualche distinguo non sarebbe stato scorretto, una lieve contestazione all’uscita del regista.

LA STRANIERA [Natalia Di Bartolo] Catania 21 gennaio 2017.

Capolavoro non facile La Straniera di Bellini, sia sotto l’aspetto musicale, riguardo all’esecuzione e pure all’ascolto, certo difficile anche nella messa in scena.

Al Teatro Massimo “Bellini” di Catania, il 21 gennaio 2017, l’opera si è dimostrata non facile anche per altri motivi: sostituzione a monte del direttore d’orchestra con il M° Sebastiano Rolli; Daniela Schillaci, Alaide al debutto nel ruolo, sostituita per un’indisposizione improvvisa da Francesca Tiburzi, titolare del secondo cast; sostituzione in extremis per il personaggio di Isoletta con Sonia Fortunato al posto di altre titolari che avevano dato forfait…

Il tutto in un clima di grande aspettativa che si era voluto creare attorno a questa messa in scena d’inaugurazione della Stagione Lirica 2017. Infatti l’opera è stata rappresentata nella versione originale del debutto del 1828, secondo la revisione critica curata da Marco Uvietta; il che l’ha resa un evento atteso ma, in tali condizioni di precarietà, certamente rischioso per gli interpreti.

Leit motiv della produzione, in un nuovo allestimento, l’acqua, scelta dal regista Andrea Cigni, con la scenografia di Dario Gessati e i costumi di Tommaso Lagattola, come elemento liquido di multiforme aspetto di riflessione e di paesaggio, sotto le luci di Fiammetta Baldisseri. Atmosfere essenziali, anche sottolineate da alcune proiezioni.

Indubbiamente non a proprio agio gli interpreti in questa particolare messa in scena, che pure ha avuto i suoi pregi, perché lineare e senza fronzoli, ma in cui l’acqua è stata determinante anche dal punto di vista sonoro in alcuni punti, poiché gli interpreti vi erano immersi fin oltre le caviglie e vi camminavano dentro.

Nelle scene d’insieme gran rumoreggiare d’acqua, interpreti messi a dura prova dall’umidità, costumi inzuppati, primadonna in accappatoio agli applausi finali. Insomma: l’acqua in scena può andar bene, ma est modus in rebus.

Musicalmente parlando, però, ciò che è balzato all’orecchio è stata la discontinuità, quasi la frammentarietà, della resa complessiva.

Il M° Sebastiano Rolli, al debutto nella direzione dell’opera, ha inteso dare un piglio brillante alle proprie dinamiche e ai tempi. Positivo il dato, visto che ne La Sonnambula dello scorso maggio 2016 aveva mostrato ispirarsi a storiche lentezze, ma ha creato a volte una barriera tra gli interpreti e il pubblico, soprattutto quello in platea, per il quale la scena soprelevata a causa dell’enorme vasca certo non era d’aiuto nella ricezione corretta delle voci dal palcoscenico. Un maggior supporto agli interpreti e al coro, un piglio più esperiente e robusto nei confronti dell’orchestra stessa, tutti a volte spiazzati e incerti, avrebbero giovato e ciò dichiarava apertamente anche una carenza di prove adeguate, acuita dal disagio delle improvvise sostituzioni e di altri numerosi intoppi che avevano ostacolato la debita preparazione dell’opera.

La protagonista Alaide, Francesca Tiburzi, titolare del secondo cast, è stata la sostituta della tanto attesa Daniela Schillaci, che canterà comunque le altre recite. La Tiburzi ha avuto una bella gatta da pelare, nonostante il bel colore scuro che ne caratterizza la vocalità, soprattutto a causa della tendenza ad avere qualche problema d’intonazione. Il celeberrimo vocalizzare dietro le quinte al primo atto che introduce Alaide, per esempio, ha dimostrato un attacco ed un prosieguo alquanto incerti, sia pur considerando che si tratti di una partenza a freddo di improba difficoltà. Il soprano è andata avanti, comunque, con piglio drammatico ed ha delineato, scenicamente, un personaggio robusto, ma si è mostrata anche carente nella zona acuta, stirando una voce che non è perfettamente adatta alla parte e che in toto, probabilmente, non è una voce adatta a cantare Bellini o, almeno, “questo” Bellini.

Il tenore Emanuele D’Aguanno, al debutto nel ruolo di Arturo, alle prese pure con l’acqua che ha saputo gestire con abilità scenica, ha dispiegato una voce dall’emissione fluida, dotata di un bel legato e di facilità ai sovracuti. Anch’egli ha avuto un bel da fare per far funzionare i duetti, dove l’evidente carenza di prove di cui sopra ha avuto il proprio peso specifico alquanto elevato, ma, in conclusione, se l’è cavata egregiamente, dando di Arturo una versione credibile e sentita, oltreché coraggiosa, nella quale ha anche dato prova di professionalità e di carattere.

Dell’Isoletta di Sonia Fortunato non si può che dir bene, perché si è accennato all’inizio come fosse un’interprete last minute. Gravoso compito, dal golfo mistico, quello di dar voce alla controfigura/mimo Nicol Oddo senza aver studiato l’opera per andare in scena. Era successo a chi scrive di assistere ad un episodio simile, ma in corso d’opera in un Don Carlo a Vienna, per l’improvvisa indisposizione del basso che impersonava Filippo II, divenuto afono durante la recita. Nel teatro austriaco, il sostituto, però, era comparso in palcoscenico, lateralmente, con tanto di leggio, e aveva dato voce all’interprete in persona, con un vero e proprio playback. A questo punto, meglio la finzione dal golfo mistico; ma il buon impasto vocale da mezzosoprano della Fortunato sarà tutto da ascoltare in scena.

A parte il gradevole Valdeburgo di Enrico Marrucci, le voci del signore di Montolino, Alessandro Vargetto, del priore degli Spedalieri, Maurizio Muscolino, e di Osburgo, Riccardo Palazzo, non brillavano né per proiezione né per espressione. Altrettanto il Coro, istruito però questa volta con una certa cura da Ross Craigmile, ma intimorito dai tempi della direzione.

Una serata da cui si è usciti con un po’ d’amaro in bocca, al pensiero di ciò che è stato e di ciò che avrebbe, per molti motivi, potuto essere.

Serata affollata, anche confusionaria tra il pubblico plaudente con qualche eccesso da claque, ma Bellini, per fortuna e per quei miracoli che spesso si riesce a compiere in scena grazie alla potenza dell’Arte, ne esce comunque indenne e questo è il dato di fatto più rilevante. Chi scrive, però, non si priverà di un’altra recita e la consiglia.

COSÌ FAN TUTTE [Simone Ricci] Roma, 21 gennaio 2017.

La prima opera del nuovo anno del Costanzi è il capolavoro che conclude la trilogia dapontiana di Mozart, in questo caso all’insegna della stravaganza e del fanciullesco.

Il 2017 del Teatro dell’Opera di Roma è cominciato con il capolavoro conclusivo della trilogia dapontiana di Mozart, “Così fan tutte”. Proprio come il librettista, il regista di questo nuovo allestimento per il Costanzi, il britannico Graham Vick, si è innamorato perdutamente del sottotitolo dell’opera buffa, “La scuola degli amanti”. Mozart non lo amava molto e temeva che potesse confondersi con un lavoro di Antonio Salieri, “La scuola de’ gelosi”. Vick ha invece deciso di prenderlo alla lettera, eliminando il Golfo di Napoli e dando spazio all’aula di una scuola stravagante e colorata. Non tutto il pubblico ha apprezzato la scelta e alla fine della rappresentazione è partito qualche verso di disapprovazione, il quale ha coinvolto anche i costumi.

Questa recensione si riferisce alla replica di sabato 21 gennaio. “Così fan tutte” funziona benissimo da sola come opera e anche una regia particolare non toglie nulla alla bellezza della partitura. Vick ha trasformato Don Alfonso in un insegnante, mentre Gugliemo e Ferrando sono diventati due alunni scanzonati e spavaldi. La nave disegnata al pc e proiettata sulla parete poteva piacere a un pubblico di età non superiore ai 10 anni, mentre Despina nelle vesti di una donna delle pulizie, con tanto di ciabatte, strappava qualche sorriso in più. Le due coppie di amanti, inoltre, vestivano abiti dai colori a dir poco appariscenti, in particolare Fiordiligi e Dorabella.

A onore del vero ci sono state regie più “azzardate” di questa: nonostante qualche elemento fanciullesco, l’ambientazione poteva funzionare e il cast vocale è riuscito a rendere credibile e divertente ogni azione. Sono stati proprio i cantanti a far dimenticare le stravaganze registiche e costumistiche. I sei protagonisti hanno brillato senza dubbio per l’allegria che sapevano trasmettere, in particolare hanno fatto capire al pubblico romano di essersi immedesimati perfettamente e di divertirsi parecchio: il sorriso di un cantante è sempre contagioso e gli spettatori hanno mostrato di gradire.

Gli applausi convinti sono andati a tutto il cast, si è comunque intuita qualche ovazione in più per Federica Lombardi, una Fiordiligi dalla voce fresca e dalla regione centrale sontuosa e intensa. Il giovane soprano ha scolpito molto bene le frasi con rotonde vibrazioni e un registro acuto che è apparso discretamente omogeneo, come si è avuto modo di ascoltare in Come scoglio. Nei duetti dal tipico sapore belcantistico, la sua voce si è sposata in maniera naturale con quella di Paola Gardina, una Dorabella che ha convinto per quel che riguarda l’intensa musicalità e la forte partecipazione.

Le espressioni civettuole e il suono pieno nella seconda aria (È amore un ladroncello) sono stati i suoi punti di forza, senza dimenticare la chiarezza della dizione. Mattia Olivieri è stato invece un Guglielmo vivace. La foga giovanile di Donne mie, la fate a tanti è stata resa con una voce dal timbro bello e consistente, il quale è stato ascoltato senza difficoltà: la presenza scenica e le espressioni divertite del viso hanno fatto diventare ancora più interessante la sua performance. Antonio Poli era un Ferrando dall’evidente smalto lirico, mai affaticato e in grado di affrontare con il giusto equilibrio anche il “piano”, uno degli ostacoli di questo ruolo tenorile.

Il Don Alfonso di Paolo Bordogna è stato caratterizzato da voce fluida e da un fraseggio mai banale, costantemente alla ricerca di un effetto a metà tra l’austero e il buffo e senza mai sprecare una battuta o un accento. Molto apprezzata è stata anche Daniela Pini nel ruolo di Despina, abile nel camuffarsi in medico e notaio, senza dimenticare In uomini, in soldati che ha convinto per volume e timbro educato. Speranza Scappucci ha accompagnato con garbo le voci, alternando bacchetta e fortepiano: non era semplice assecondare il gioco e il fraseggio mutevole dell’opera di Mozart, ma non ha sfigurato e l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma si è disimpegnata con buona professionalità.

Il ruolo del coro (come di consueto ben addestrato da Roberto Gabbiani) può sembrare marginale in “Così fan tutte”, ma anche Bella vita militar merita di essere eseguito con la giusta esperienza vocale e in questo caso il risultato è stato di buona fattura. Vick ha voluto dare spazio soprattutto alla scuola e quindi sono inevitabili le pagelle: per il regista inglese e le scene e i costumi di Samal Blak non si può parlare di una bocciatura senza appello, ma di una insufficienza non grave e che può essere migliorata. I cantanti e il direttore d’orchestra hanno invece meritato voti più lusinghieri.

FAUST [Lukas Franceschini] Firenze, 22 gennaio 2017.

Una delle più celebri opere del repertorio francese, Faust di Charles Gounod, ha avuto pochissime rappresentazioni al Teatro Comunale di Firenze, infatti, prima di questa produzione 2017 si registrano solo altre due allestimenti: nel 1948 in versione italiana e nel 1985 in lingua originale.

22 gennaio 2017. Faust, dramma lirico in cinque atti, subì cambiamenti, aggiunte e trasposizioni dal suo esordio al Théâtre Lyrique nel 1859 fino all’allestimento definitivo all’Opéra del 1869 per il quale fu aggiunto il balletto della “Notte di Valpurga” e la preferenza dei recitativi al posto degli originali parlati. Il soggetto, una riduzione da Goethe, è indicativo per l’epoca e riflette inoltre, secondo alcuni, la problematica del compositore, disgiunto tra timori religiosi e tentazioni del desiderio. Gounod, raffinato e soprattutto accomodante, forgia questo contrasto fondendoli in una melodia dolce e cavillosa, con armonie aperte e solenni, il valzer è spesso presente in maniera semplice.

Nel colmare una non frequente proposta l’Opera di Firenze ha avuto l’azzeccata idea di riallestire il bel spettacolo di David McVicar creato per il Covent Garden nel 2004. Il regista scozzese firma un bellissimo e tra i più interessanti spettacoli d’opera degli anni recenti. Innovatore ma senza stravolgere, tra i più moderni, il quale firma una regia molto potente e ricca di elementi innovativi. La vicenda è trasportata in pieno ‘800 all’epoca della guerra franco-prussiana, dalle cui battaglie torneranno i soldati feriti nel IV atto. Il vero protagonista dell’opera è Mèphistophélès, istrionico illusionista con baule al seguito, nel quale trova tutte le sue magie da vendere a cominciare dalla “giovinezza” per Faust ma anche i gioielli per incantare Margherita e che la porteranno all’inesorabile destino. Mirabile e impressionante la scena fissa laterale nella quale a destra si erge un organo di chiesa a sinistra i palchi di Palais Garnier. Il centro scena è variabile secondo l’azione, abbiamo una perfetta ricostruzione del quartiere dove vive Margherita, la taverna, e un cabaret nel quale il demonio fa incontrare i due giovani. Meravigliose e azzeccate alcune soluzioni registiche: far sgorgare vino da un crocefisso durante “Le veau d’or”, la grande scena della chiesa al IV atto dove Mefistofele dapprima statua si trasforma in umano stringendo Margherita nell’abbraccio mortale. Altro memorabile momento è il Sabba che prende idea dalla parodia di un balletto con la “regia” del Diavolo abbigliato come una matronale tenutaria di bordello e il balletto che allude a un turbine di baccanti che si conclude in un’orgia molto castigata. Sul finale, impressiona la grande grata della prigione e la piccola bara del bimbo con uno spettacolare ritorno all’inizio, a quel baule che porta tutto all’indietro. Una drammaturgia forte ma coerente e compatta che posso affermare inchioda lo spettatore alla sedia per le oltre tre ore di spettacolo, che definire magnifico è superfluo. Assieme al regista hanno contribuito in maniera straordinaria lo scenografo Charles Edwards, la costumista Brigitte Reiffenstuel, il coreografo Michael Keegan-Dolan e il light-designer Paule Constable, tutti perfetti nel loro compito. Una produzione assolutamente da non perdere, anche se già utilizzata in molteplici riprese.

Non da meno la parte musicale a cominciare dalla direzione di Juraj Valčuha. Coadiuvato da una brillantissima Orchestra del Maggio Musicale, ha saputo reggere le redini di una partitura complessa e variegata con una tensione drammatica di altro livello. I tempi serrati o lirici erano ricchi di colori e sfumature, e mai ha ceduto in minima parte alla narrazione romanzesca sempre tenuta nel vivo mordente dell’impulso demoniaco. Una grande prova di concertazione.

Tra i solisti emerge con preponderanza il Mèphistophélès di Paul Gay, basso con voce imponente e morbida, avvezzo al canto delicato ricco di sfumature e accenti, cui va sommata una presenza scenica affasciante di forte impatto teatrale.

Wookyung Kim è un tenore con bellissima voce, calda e abbastanza educata. È carente il gusto d’interpretare e qualche raffinatezza, inoltre l’intonazione non sempre controllata e il registro acuto non particolarmente rifinito.

Carmela Remigio, Margherita, è cantante molto musicale e di grande bravura nel fraseggio, ma il settore acuto è limitato, il grave poco incisivo. Emerge nelle scene liriche ma come cantante virtuosa è appena accettabile e nella parte drammatica manca di temperamento e spessore.

Serban Vasile è un Valentin di corretta impostazione e buona resa vocale, brillante e disinvolto il Sibel di Laura Verrecchia, la quale si ritaglia un momento di plauso nella sua aria. Gabriella Sborgi è una simpatica e bravissima Martha, Karl Huml un Wagner di ottima professionalità. Brillantissima la prova del coro del Maggio Musicale diretto da Lorenzo Fratini.

Alla recita domenicale lo spettacolo, integro dopo lo sciopero della prima, ha ottenuto un clamoroso successo decretato da un pubblico festante e numeroso che riempiva quasi completamente il grande Teatro dell’Opera di Firenze.

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [William Fratti] Bologna, 24 gennaio 2017.

Ad accompagnare l’inaugurazione della Stagione d’Opera 2017 del Teatro Comunale di Bologna è stato un insistente parlottare, scrivere, comunicare, annunciare, soprattutto sui social network, qualcosa di scottante in merito all’allestimento, per l’occasione coprodotto con Festival d’Aix-en-Provence e Musikfest Bremen, che ha addirittura previsto l’adattamento dei dialoghi – a cura di Martin Kušej e Albert Ostermaier – all’attualizzazione dell’azione, con l’aggiunta di controlli e perquisizioni all’ingresso da parte delle forze dell’ordine.

Sfortunatamente la grande aspettativa di ciò che pareva essere lo spettacolo più innovativo degli ultimi tempi ha prodotto soltanto un aggravarsi del sintomo della disattesa. L’idea di Martin Kušej di trasporre la vicenda ai principi delle dispute e delle guerre per l’oro nero è assolutamente vincente, soprattutto perché riesce nell’intento di evidenziare i caratteri drammatici voluti da Mozart e abilmente nascosti dietro le caratteristiche della commedia. Purtroppo la novità tanto reclamizzata si ferma qui, poiché la scena unica ambientata nella desolazione del deserto, il procedere lentissimo dell’azione, l’assenza di controscene ed effetti, fanno di questo spettacolo un noiosissimo procedere di vuoto e di nulla. Il fatto che sia coerente e filologico non lo salva: monotono, lento e pesante resta. Solo i pochi secondi del coup-de-théâtre finale svegliano i più assopiti: Osmino, insoddisfatto dell’inaspettato perdono di Selim, decide di tagliare la testa ai quattro sventurati. Scena, tra l’altro, scortata da una lunga serie di disapprovazioni da parte del pubblico.

Per fortuna a mantenere alto il livello di attenzione ci pensa l’abile bacchetta di Nikolaj Znaider, che giustamente abbandona le tinte più leggere a carattere buffo a favore di accenti drammatici, patetici e cinici, in perfetto stile mozartiano e comunque molto aderente al tipo di spettacolo montato da Kušej. L’Orchestra del Comunale è dipinta da una miriade di colori sgargianti ed eccelle particolarmente nel preludio di “Martern aller Arten”. Ottimo il Coro preparato da Andrea Faidutti, purtroppo costretto all’interno del golfo mistico.

Cornelia Götz è una Konstanze particolarmente intonata e aderente allo stile, ma eccezion fatta per l’intenso canto patetico, il resto non è così brillante e luminoso, oltre a eseguire i picchettati in pianissimo e a difettare di accento drammatico.

Bernard Berchtold è un Belmonte corretto, ma nulla di più, poiché non esprime quell’intensità d’amore che già la scrittura elegante della parte possederebbe.

Lo stesso vale per la Blonde di Julia Bauer, che mostra una linea di canto pulita, ma priva di sapore. Pure insipido il Pedrillo di Johannes Chum.

È invece più che ottimo l’Osmino di Mika Kares, che si prodiga in un fraseggio di un’eloquenza magistrale, arricchito da una miriade di sfumature che palesano ogni stato d’animo del guardiano. Il canto è raffinato, i suoni sono perfetti, pure le numerose note gravi e i gradevolissimi acuti. Kares rende un personaggio davvero interessante, poiché il cinismo bonario celato nei suoi primi cantabili già preannuncia l’insolito finale.

Buona la parte recitante del Selim di Karl-Heinz Macek.

Durante gli applausi diverse acclamazioni sono riservate a Nikolaj Znaider e Mika Kares, mentre alcune disapprovazioni sono rivolte all’assente squadra responsabile dell’allestimento.

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [Lukas Franceschini] Bologna, 26 gennaio 2017.

La stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna è stata inaugurata da una discutibile edizione di Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart, importata dal Festival di Aix-en-Provence (2015) dove anche là ebbe numerose critiche e contestazioni.

Il perché di questa scelta è strana, considerando che trattasi di uno spettacolo decisamente non bello, e le perplessità sono fondate sulla riscrittura del libretto e del finale per opera del drammaturgo Albert Ostermaier, collaboratore del regista Martin Kusej.

L’azione è trasportata ai giorni odierni nel pieno scontro bellico con l’esercito jihadista. Il mondo fiabesco mozartiano, non privo di confronto tra mondo occidentale e arabo, è totalmente stravolto. Dunque regista e drammaturgo non ritenevano il libretto e le volontà di Mozart ancora attuali o proponibili oggi? Difficile dare una risposta, certamente quest’adattamento dei dialoghi, seppur giustificato nel programma di sala da un’argomentata motivazione, è un arbitrio insensato che non lascia traccia. Sono completamente stravolte alcune figure, in particolare Osmin che è ridotto a mero carnefice attuale, mentre nell’originale è un basso buffo con accenti comici. L’opera è un singspiel tratto da un vaudeville, genere in voga a fine ‘700, con marcati elementi al mondo islamico, cambiarla in tragedia a tutti gli effetti, per chi scrive, è un errore grossolano, che può ascriversi solamente al protagonismo degli autori. Oltre al libretto è cambiato anche il finale, nel quale si assiste a un vero controsenso poiché Osmin decapita le teste dei quattro ostaggi, in precedenza perdonati e lasciati liberi da Selim, e gettate ai piedi di questi contravvenendo ai suoi voleri, o forse era complice tale massacro. Inoltre bisogna rilevare che i dialoghi erano molto articolati e di una lunghezza insopportabile, quando oggi, anche nei teatri tedeschi, si tende a ridurre al minimo la recitazione tranne quella di Selim.

Oltre a queste arbitrarie trasposizioni non abbiamo avuto uno spettacolo degno di memoria e neppure della classica routine, ma probabilmente solo da dimenticare. Una scena, creata da Annette Marschetz, pressoché fissa con sabbia vera, un fondale che funge da deserto e sulla sinistra una tenda nera che potrebbe essere la residenza di Selim ma anche il quartier generale dell’esercito Isis. Non cambia nulla per tutto lo spettacolo, se non qualche effetto luce non sempre azzeccato di Reinhard Traud. Costumi banali e moderni di Heide Kastler. Regia statica e monotona, con scelte coerenti ma logore nella visione come la foto dei quattro prigionieri con bandiera nera, che purtroppo tante volte abbiamo visto nei telegiornali su fatti di vera cronaca. I guerriglieri, dei mini, che incitano alla decapitazione dei prigionieri senza mai eseguirla ma solo per incutere terrore. Ogni riferimento al comico e al brillante è ovviamente cancellato, vengono cosi penalizzati soprattutto Osmin, Blonde e Pedrillo (il quale è messo sotto la sabbia lasciando fuori solo la testa), e naturalmente tutto va in contrasto con il libretto cantato. Inoltre il coro era collocato in buca, e questo la dice lunga della scarsità d’idee. Come già detto da dimenticare, e credo non sarà cosi difficile.

Non ha brillato neppure la parte musicale, soprattutto perché il cast era molto mediocre, e vi sono stati ben due cambi all’ultimo minuto, presumibilmente dovuti al tipo di spettacolo.

Nicolaj Znaider è un celeberrimo e bravissimo violinista, per la prima volta in Italia in veste di direttore d’opera. Egli si adegua all’impostazione generale dello spettacolo con una direzione lenta e molto manierata, talvolta tendente al noioso. Tuttavia, bisogna costatare che il suono era molto bello, le dinamiche e i colori rilevanti, e la nitidezza esemplare. Complice in questo un’orchestra del Comunale in ottima forma veramente da lodare. Peccato che l’incontro con questo musicista sul podio sia stato con questo spettacolo e con un cast molto mediocre. Speriamo in occasione migliore in futuro.

Molto buona la prova, seppur limitata nello spartito, del coro diretto da Andrea Faidutti.

I due elementi migliori del cast sono stati Mika Kares, Osmin, e Jlia Bauer, Blonde. Il basso Kares ha voce molto profonda e ben timbrata, anche se talune note gravi non erano udibili, tali limiti vanno ad ascriversi in una propensione più in acuto che nel grave di una voce importante ma limitata per un ruolo come Osmin. Comunque trattasi di una prova positiva di un cantante con buone doti, magari da raffinare, e una presenza scenica maiuscola, sarebbe auspicabile ascoltarlo in altra occasione. Il soprano Bauer ha una voce ben impostata, seppur con dei limiti in acuto, ma è molto musicale e degna di note positive.

Cosa che non si può dire per il Belmonte di Bernard Berchtold che oltre a rendere evidente drammatici limiti vocali, non possiede nemmeno un timbro suggestivo, e parlare di correttezza è già un complimento.

Cornelia Gotz, Konstanze, fa quello che può con una parte che va oltre il limite delle sue possibilità. Limitata come soprano d’agilità, riesce solo nel canto centrale, il grave è afono, e nel complesso fa quello che può, e non avremo potuto aspettarci altro già dalla prima aria eseguita con monotonia.

Più efficace il Pedrillo di Johannes Chum, che sostituiva un altro tenore turco previsto e ovviamente fuggito da questa produzione. Voce non particolarmente brillante ma di buona impostazione e sicuro, tende a forzare e stridere nel settore acuto ma nel complesso è stato un personaggio accettabile.

Molto bravo l’attore Karl-Heinz Macek, Selim, ottima la recitazione e la presenza scenica.

Pubblico piuttosto spiazzato dallo spettacolo, convinto però dal reparto musicale cui ha concesso al termine delle oltre tre ore di esecuzione un convito applauso, con accesi consensi solo per Mika Kares.

Un’ultima nota. Considerato questo tipo di allestimento, la prefettura temendo potessero esserci delle contestazioni non tipicamente teatrali, ha ordinato un servizio d’ordine rafforzato attorno al Comunale con controllo al metal-detector per tutti gli spettatori che entravano. Purtroppo dobbiamo arrivare a questo punto per andare all’opera. Mah!

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL [Lukas Franceschini] Treviso, 27 gennaio 2017.

Interessante assistere in due giorni a due produzioni di Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart e metterle a confronto. È quanto mi è accaduto con Bologna e Treviso.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una trasposizione temporale dell’opera. Infatti, il regista Robert Driver sceglie di ambientare il singspiel negli anni ’20 del secolo scorso, subito dopo la fine del primo conflitto mondiale. Per il personaggio di Selim si è ispirato, molto liberamente, ad Ataturk il presidente della Repubblica Turca, indimenticato statista, che volle imprimere pur nel rispetto delle tradizioni una concezione di stato laico attingendo in parte alle moderne democrazie europee, delle quali era particolarmente ammiratore. La vicenda della storia dei quattro “prigionieri” europei è vissuta attraverso un bizzarro ma piacevole rifermento al cinema hollywoodiano del tempo, nel quale Konstanze è un alter ego di Mata Hari, una spia occidentale (ricordiamoci che la Turchia al tempo era di nuovo in guerra), Belmonte è il suo spavaldo e romantico amore spagnolo, Blonde donna libera della borghesia, Pedrillo il giovane sempliciotto innamorato di Blonde capace di trovare sorprendentemente la soluzione al problema, Osmin il fedele scudiero del Pascià, più “can che abbaia non morde” e non certo di raffinato intelletto, Selim-Ataturk il politico molto saggio di forte carattere, il quale pur ammirando l’occidente da buon turco non comprende come la condizione femminile possa essere così “libera”. Ecco espresso in breve il filo drammaturgico di Driver, il quale a differenza del collega bolognese coglie tutti gli spunti che il libretto di Johann Gottlieb Stephanie e la musica di Mozart vogliono esprimere, anzi lancia un ponte forse traballante tra Europa e mondo islamico, ma quello che è certo non sono soppressi i caratteri sfaccettati dei personaggi: l’amore e il sentimentalismo tra le due coppie, la drammaticità e risolutezza di Konstanze, le ire furibonde di Osmin ma anche il suo lato comico, la saggezza del Pascià e la lezione sul perdono.

Uno spettacolo molto curato e ben disegnato drammaturgicamente, una regia piacevole allo stesso tempo tradizionale ma innovativa, potendo attingere a filmati cinematografici dell’epoca, un’idea piacevole. Un lavoro riuscito e ben congeniato, anche se alcune scene solo recitate sono state tagliate. Unico neo è stato quello di eseguire i parlati in lingua italiana. Non saprei dire chi ha avuto tale idea non brillante, poiché dopo aver ascoltato arie, duetti, quartetti, in tedesco era un pugno nello stomaco la recitazione in italiano. Inoltre, a parte la filologia che oggi è rispettata più di ieri, i parlati erano sintetici e con l’ausilio della traduzione nei sopratitoli non sarebbe stato tanto difficile seguire la vicenda anche per chi non conosce affatto il tedesco.

Molto belle le sene arabesche, di Guia Buzzi, che si aprono a soffietto, semplici ma stilizzate. La stessa Buzzi è autrice di costumi di altro tratto sartoriale e in stile con l’epoca scelta. Una menzione speciale per Roberto Gritti validissimo e raffinato ideatore delle luci e Lorenzo Curone per le belle proiezioni di spezzoni di vecchi film e vedute di Istanbul.

Sul versante musicale al primo posto dobbiamo mettere il direttore e maestro concertatore Francesco Ommassini. Innanzitutto il direttore ha avuto la geniale soluzione di alzare la buca dell’orchestra, con ciò abbiamo apprezzato un suono più incisivo e molto vicino a quanto era nell’originale del ‘700. Per problemi di spazio alcune percussioni e qualche ottone sono stati collocati nei palchi di prim’ordine di proscenio ma anche in questo caso il calibro era ben rifinito. La sua concertazione è stata molto incisiva e briosa, mantenendo sempre un ritmo molto incalzante e soprattutto teatrale. Abbiamo ammirato in particolare la precisone, la chiarezza di suono e la duttilità dell’interprete d’indiscusso valore. Ovviamente l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta non regge il confronto con quella del Comunale di Bologna, che con qualche imperfezione si colloca su un livello di buona routine ma che potrebbe migliorare nel corso delle recite.

Diversamente il Coro del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, diretto da Francesco Erle, ha fornito prova di ottima professionalità e supera notevolmente il coro utilizzato in precedenti occasioni a Treviso.

Per quanto riguarda il cast vocale, potremo citare il proverbio “Se Atene piange, Sparta non ride”, il quale evidenzia oggigiorno l’immensa difficoltà nel riunire una serie di cantanti adatti alle difficoltà dei ruoli. Se dobbiamo fare un paragone è giusto rilevare che le risorse di Bologna, poiché fondazione, sono ben diverse di quelle di Treviso, il cui teatro giustamente deve trovale delle collaborazioni e coprodurre i propri allestimenti.

Anche in questo caso i migliori sono stati l’Osmin di Manfred Hemm e la Blonde di Daniela Cappiello. Il signor Hemm ha voce di vero basso profondo, sostanzialmente ben amministrata e capace di eseguire la difficile parte con buona resa canora e ottime intenzioni espressive, cui si somma una vivacità teatrale equilibrata e non troppo caricata. La signora Cappiello ha voce squillante e ben amministrata, briosa e con una punta di civetteria adatta al personaggio, forbita nel registro acuto quanto in un gusto canoro cui va solo il plauso.

Ben diverse le note per la coppia principale d’innamorati, Konstanze e Belmonte. Jannette Vecchione-Donatti ha mostrato parecchie lacune tecniche soprattutto nella zona di passaggio e ne registro acuto. Non è dotata di una voce adatta al ruolo, la quale è sovente stridula e la zona grave è piuttosto afona. Martin Piskorski possiede una voce anche rilevante che non è in grado di amministrate cantando sempre sul mezzo forte-forte, poco espressivo e con limiti tecnici, tuttavia è riuscito a portare in fondo la recita.

Di buona professionalità il Pedrillo di Marc Sala, tenore leggero di oneste doti che non ha sfigurato nel suo compito.

Selim Pascià non era interpretato da un attore ma da un cantante di fama come Bruno Praticò. Egli ha messo tutto il suo impegno in una parte di non sua comune frequentazione, ma le doti di recitazione erano un po’ limitate.

Il teatro “Mario Del Monaco” di Treviso era molto gremito di pubblico, una bella visione se paragonata a certe assenze in spettacoli precedenti, il quale ha tributato al termine a tutta la compagnia un caloroso successo.

DON CARLO [Lukas Franceschini] Milano, 1 febbraio 2017.

Ritorna al Teatro alla Scala l’opera Don Carlo di Giuseppe Verdi in nuovo allestimento di Peter Stein, creato al Festival di Salisburgo nel 2013 e recentemente acquistato dal teatro milanese, mettendo probabilmente “in cantina” il precedente spettacolo (2008), non particolarmente entusiasmante, di Stéphane Braunschweig.

Don Carlos, questo il titolo originale, fu composto per l’Opéra di Parigi e rappresentato l’11 marzo 1867, è da considerarsi il capolavoro operistico assoluto di Verdi o da collocarsi nel ristretto elenco del vertice creativo. Sgombriamo subito e sinteticamente un aspetto importante. Tutti i soggetti dell’opera sono personaggi storici realmente esistiti, la vicenda però è stratta dal dramma storico di Schiller, il quale non è fedele agli eventi reali, il romanzo s’ispira alla storia per cerare un racconto molto affascinante. Anche Verdi e librettisti non si sono posti il problema della veridicità storica, perché giustamente hanno trovato più coinvolgente il romanzo per la stesura della drammaturgia.

Sarebbe prolisso elencare le diverse e molteplici versioni e edizioni dell’opera, la quale come predetto fu composta in versione grand-opéra in cinque atti con libretto in francese. La prassi vuole che per le riprese in altri paesi il testo fosse tradotto nella lingua locale. Inoltre, Verdi ritornò sullo spartito con ripensamenti, tagli, riduzioni e rielaborazioni per le diverse riprese in città italiane. L’edizione scelta dal Teatro alla Scala per l’odierna rappresentazione si riferisce alla prima parigina del 1867, nella traduzione ritmica italiana di Achille De Lauzières e Angelo Zanardini e senza balletto del III atto, e si rifà alla prima esecuzione italiana di questa versione rappresentata a Bologna il 27 ottobre 1867.

Lo spettacolo, con la regia di Peter Stein, è soprattutto sviluppato sulla definizione dei personaggi nel loro più intimo animo a scapito del ruolo sociale. L’idea trova soluzioni molto azzeccate affiancate ad altre più banali, e solo quanto c’è la presenza di un cantante-attore di rango le idee del regista trovano significativa espressione. Accade sovente con un Filippo II statuario e corroso dal dubbio, e un’Elisabetta rassegnata. Cito come esempio: la gestualità da manuale di Furlanetto nel monologo e successivo duetto con il Grande Inquisitore, o la scena successiva quando la regina sviene ed Eboli si precipita a soccorrerla ma è prontamente fermata dal re, sarà lui stesso a sollevarle il capo accarezzandolo. L’autodafé mancava di solennità sinistra, ed era discutibile il corteo delle delegazioni delle colonie dell’impero. Di forte impatto drammatico erano invece la scenda del carcere e tutto l’atto V, con rilevante drammaturgia. Il tallone d’Achille dell’allestimento era l’inizio dell’atto II con la scena dello scambio della maschera tra Eboli ed Elisabetta e successivo terzetto, ambientato in un illogico giardino con tendone e piccole passatoie, che invece di rendere cupo e drammatico il momento parafrasavano il farsesco.

Ferdinand Wogerbauer, scenografo, ha mano lieta alterna firmando una pertinente e austera corte all’Escorial, un primo atto “nebbioso” di Fontainebleau, scivolando in altri punti, atto III e gabinetto di Filippo, sempre di maniera ma con poca attendibilità. Bellissimi i costumi d’epoca di Anna Maria Heinreich, cromatici e di forte impatto visivo, pertinenti le luci Joachim Barth.

Moto rilevante la prova di Myung-Whun Chung, maestro concertatore, che sceglie una lettura impostata sul romantico, ponendo l’accento sul dramma intimo dei singoli piuttosto che sulla cornice storica. Una lettura in crescendo, che trova negli ultimi due atti una fusione buca-palcoscenico di ottimo rendimento, non mancando un controllo su colore e dinamiche. Sarebbe stato più consono qualche slancio più accentuato nella canzone del velo e nell’autodafé, ma sono piccoli dettagli. L’orchestra era in piena sintonia con il direttore e in ottima forma, e vorrei sottolineare l’assolo degli ottoni, passo difficilissimo, perfettamente calibrato e meraviglioso. Altrettanto si può affermare per la prestazione del coro, diretto da Bruno Casoni, sempre puntuale e di grande musicalità.

Il cast scritturato per l’occasione era composto di nomi molto celebri, ma con qualche distinguo.

5Francesco Meli, Don Carlo, ha sfoggiato la sua consueta voce squillante e molta bella. Molto convincente nel fraseggio e nell’accento, ha dimostrato qualche lieve problema nel settore acuto, e il suo canto è sempre “aperto” come negli ultimi tempi usa a fare, ma nel complesso una prova positiva.

Di tutt’altra impostazione la prova di Ferruccio Furlanetto, un Filippo II veramente vissuto, variegato nell’interpretazione, austero e altezzoso alternato a momenti di sofferenza e umanità. La voce è sempre importante, anche se dopo anni d’illustre carriera qualche attacco non è sempre pulito, ma l’accento è superbo e l’esecuzione del monologo è stato uno dei momenti più altri della serata.

Note meno positive per Simone Pizzola, Roderigo, il quale mi ha lasciato letteralmente sbigottito nel costatare il ridimensionamento del volume. La voce del cantante era troppo esigua e di difficile ascolto in molti suoi momenti, e la perplessità è resa ancor più evidente nel confronto con sue occasioni nel recente passato. Spero trattasi di caso isolato poiché il giovane baritono è una delle promesse più interessanti di questi ultimi anni. Inoltre, il canto è raffinato, molto curato nel fraseggio e con grandi proprietà d’accento.

Eric Hafvarson, Gande Inquisitore, sostituiva il previsto Orlin Anastassov e nel complesso era accettabile anche se la sua voce risulta oggi piuttosto logora e greve mentre il personaggio è perfettamente riuscito.

L’Elisabetta di Krassimira Stoyanova è interpretata con grande regalità e la voce, dal timbro bellissimo, sempre precisa e usata con grande musicalità e finezza interpretativa. Sicura in tutte zone sia gravi sia acute avrebbe potuto trovare qualche accento interpretativo più vigoroso piuttosto che appoggiarsi a un canto sempre corretto ma insolitamente manierato.

Non convince la principessa Eboli di Ekaterina Semenchuk per caratura vocale che al confronto con la Stoyanova era addirittura più leggera. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un soprano corto e non particolarmente forbito nelle agilità, oltrepassare il campo del mezzosoprano. Dobbiamo riconoscerle un’interpretazione con esiti convincenti ma molto inferiori alle attese quelli vocali.

Brava Theresa Zisser nel ruolo del brillante Tebaldo, molto professionali il Frate di Martin Summer, il Conte di Lerma e araldo di Azer Zada e la voce dal cielo di Céline Mellon.

Una menzione particolare merita il gruppo dei Deputati Fiamminghi, Solisti dell’accademia della Scala, per l’omogeneità espressa nel loro intervento e la raffinata compostezza di esecuzione. In ordine di locandina erano: Gustavo Castillo, Rocco Cavalluzzi, Dongho Kim, Viktor Sporyshev, Paolo Ingrasciotta e Chen Lingjie, quest’ultimo allievo del Conservatorio Verdi.

Unico neo dello spettacolo i troppi intervalli che hanno determinato una durata di oltre cinque ore. Al termine non sono mancati applausi convinti a tutta la compagnia e un’ovazione all’uscita del maestro Chung.

DON CARLO [William Fratti] Milano, 1 febbraio 2017.

L’efficace spettacolo di Peter Stein è ricco di pregi e difetti. I pregi risiedono sicuramente nel lavoro di regia dello stesso Stein, poiché solisti e coristi hanno sempre un movimento caratterizzato, uno sguardo significativo, un gesto ragionato, impreziosito di controscene che rendono l’azione più fluida e coinvolgente. Particolarmente degni di nota sono il duetto di secondo atto tra Carlo ed Elisabetta e il quartetto in quarto atto. L’allestimento minimalista entro cui si articola la regia di Stein è un ambiente ideale, ma poco bello da vedere. Gli ambienti spogli ideati da Ferdinand Wögerbauer sono perfetti in termini di disegno architettonico, ma i materiali usati fanno pensare ad una scenografia low cost. E lo stesso vale per i costumi di Anna Maria Heinreich, validi nello stile – storicamente non precisissimi, ma teatralmente efficaci – che sembrano confezionati con stoffe di basso livello. Pure le luci di Joachim Barth mantengono un importante livello di suggestione, ma non portano mai lo spettatore a concentrarsi emotivamente su di un singolo accadimento.

Altrettanto vale per la direzione di Myung-Whun Chung alla guida dell’Orchestra del Teatro alla Scala – che perde qualche colpo in più di una circostanza durante la serata – che appare elegante e raffinata, molto fluida ed omogenea, ma mai spicca il volo, mai riluce come un diamante ed è un po’ scollata nel terzetto Carlo-Eboli-Rodrigo. Detto ciò, sia Peter Stein, sia Myung-Whun Chung riescono a tenere alto il livello di attenzione per tutte le oltre cinque ore del lungo spettacolo.

Per l’occasione si sceglie la versione in cinque atti, con l’aggiunta – rispetto alla più conosciuta versione Modena – del Coro dei Boscaioli in primo e la scena dello scambio delle maschere in terzo. La locandina recita “Edizione integrale della versione in 5 atti, a cura di U. Günter e L. Petazzoni” ma è un peccato che non si siano ripristinati anche il balletto, l’arioso di Filippo “Chi rende a me quell’uom?” e il Coro conclusivo dell’opera. Poteva essere una buona opportunità culturale, sia di studio, sia di semplice ascolto, magari eliminando una pausa per non prolungarne ulteriormente la durata – considerando che il Teatro alla Scala possiede gli impianti e le tecnologie per effettuare i cambi in pochi minuti – ma soprattutto serbando emotivamente l’intensità del dramma nella sua complessità.

Francesco Meli ha la vocalità perfetta per interpretare il ruolo del protagonista ai massimi livelli, possedendo tinte eroiche e passionali che poggiano su di una base che tende sempre al lirico leggero, tale da non appesantire mai la parte. Ottimi gli slanci, davvero vivi e sentiti. Purtroppo in alcuni punti sembra perdere un poco l’intonazione e ciò è presumibilmente dovuto all’abuso del falsetto perpetrato fino a poco tempo fa. Qui i piani sono emessi correttamente, pertanto il problema dovrebbe essere arginato e risolvibile.

Krassimira Stoyanova possiede una vocalità naturalmente vellutata talmente bella che la sua Elisabetta spicca in ogni momento, elegante e raffinata, con una perfezione tecnica che ha poche eguali. Detto ciò non è chiaro come mai abbia deciso di prediligere la risonanza di petto nelle note basse, quando in passato la si era sentita emettere ottimi suoni misti, mescolando così tale cattivo gusto alla sua classe innata.

Ancora eccellente, nonostante l’età e qualche pecca perdonabilissima, il Filippo II di Ferruccio Furlanetto. Il suo fraseggio non ha paragoni e la sua intensità è vibrante in ogni momento, rendendo un personaggio che difficilmente può essere superato.

Ekaterina Semenchuk non convince nel ruolo di Eboli. La tecnica di canto e l’interpretazione non sono malvagie, ma sembra piuttosto corta in acuto e abbastanza leggera nei centri.

Simone Piazzola è sempre ottimo interprete dotato di buona presenza scenica, linea di canto omogenea, eccellente intonazione e fraseggio ben rifinito, ma la sua voce, come già notato in precedenti performance, appare stimbrata e mal proiettata, tanto da non sentirsi per buona parte dell’opera. Fortunatamente le arie affidate a Rodrigo sono abbastanza scoperte e riesce ad ottenere comunque un buon successo.

Eric Halfvarson è un Grande Inquisitore scenicamente molto efficacie, ma con parecchie difficoltà vocali nelle note più estreme, sia in alto, sia in basso. Martin Summer è un Frate piuttosto approssimativo.

Theresa Zisser è un efficacie Tebaldo, Azer Zeda un Conte di Lerma accettabile, mentre Céline Mellon è una Voce dal cielo poco corretta.

Buona la prova dei deputati fiamminghi ed eccellente quella del Coro preparato dall’intramontabile Bruno Casoni.

PAGLIACCI [Lukas Franceschini] Verona, 2 febbraio 2017.

L’opera breve Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, un prologo e due atti, settanta minuti complessivi, è il secondo titolo proposto dalla Fondazione Arena per la Stagione Lirica al Teatro Filarmonico.

La stagione è iniziata ancora a dicembre con Turandot, dopo due mesi di sospensione e il nuovo sovrintendente. I problemi economici non sono risolti ma si cerca una via che sarà lunga e faticosa, il tutto nell’indifferenza totale della città e della società civile considerando che il corpo di ballo è stato definitivamente liquidato e abolito. Fa più notizia il progetto di copertura dell’anfiteatro sponsorizzato per centoventimila euro da una nota azienda veronese internazionale, senza malafede il finanziamento offre più visibilità commerciale all’azienda che un’utilità vera e la possibile realizzazione.

In tale momento di ristrettezza economica Pagliacci “fa serata”, come si usa dire, senza abbinamento ad altra opera breve. Se non era possibile programmare un dittico, si sarebbe potuto ad esempio eseguire brani sinfonici nella prima parte o altre soluzioni, poiché i biglietti non erano a prezzo ridotto.

Lo spettacolo era quello già presentato a Verona qualche anno fa e firmato da Franco Zeffirelli, regia e scene, il quale soprattutto nella sua ultima parte della carriera ha usato un eccesso di comparse figuranti in tutte le sue creazioni. L’ambientazione è ideale: una periferia degradata di una qualsiasi città di provincia, ma si scontra con il senso della vicenda ambientata in un paesino. Abbiamo pertanto uno schizofrenico inserimento di personaggi che infastidiscono non poco: popolani, bambini, ragazzi, prostitute, travestiti, imbianchini, forze dell’ordine, giocolieri, equilibristi e chi ne ha più ne metta. Decisamente troppo, tanto da creare un senso di smarrimento nello spettatore. L’arrivo della compagnia di circensi-protagonisti assomiglia l’arrivo di un Circo Orfei al massimo splendore, quando invece sarebbero quattro saltimbanchi che girovagano per piazze di terza categoria. Tutto questo toglie in maniera decisiva l’aspetto drammatico dell’opera, che vede il maturo Canio, uomo in fondo buono ma accecato dalla gelosia, che si trasforma in assassino. La ripresa curata da Stefano Trespidi pare abbia calcato ancor più la mano su questi eccessi, e i costumi di Raimonda Caetani contribuiscono non poco a un clima eccessivo e fuori luogo, che nel complesso disturba e distoglie l’attenzione non solo dalla musica. Poche idee drammaturgiche, tanta confusione, uno spettacolo che può benissimo andare in soffitta.

Il direttore Valerio Galli, che ascoltavo per la prima volta, è stata un’interessante e piacevole conoscenza. I tempi sono tenuti su un ottimo equilibrio di sonorità, molto variegato nelle sfumature e nei colori dei quali sa cogliere il netto significato nei diversi momenti dell’opera. Buon concertatore nel tenere assieme la massa corale, solisti e orchestra, la quale risponde in maniera molto puntuale e dimostrando la professionalità che conosciamo. Una bacchetta che mi auguro di risentire presto anche in altri repertori.

Il coro dell’Arena di Verona, istruito da Vito Lombardi, si è ritagliato un particolare successo meritato per precisione e sicurezza, un plauso va anche al coro di Voci bianche A.Li.Ve diretto da Paolo Facincani per l’ottima professionalità e verve teatrale dimostrata.

Molto soddisfacente anche il cast. Rubens Pelizzari ha messo in luce una solida preparazione e abbiamo avuto un Canio molto generoso e interprete, magari con qualche accesa teatralità, la linea vocale è sufficientemente rifinita e supera tutti gli ostacoli con buona musicalità.

Ottima la Nedda di Valeria Sepe, un soprano che oltre la bellissima figura teatrale sfoggia una voce lirica molto rifinita, preziosa nell’accento e nel fraseggio e con un registro acuto rilevante.

Elia Fabbian, Tonio, offre una prestazione molto ben realizzata nelle intenzioni e nell’interpretazione, talvolta tenta di esagerare e potrebbe farne a meno, perché il suo fraseggio è eloquente, anche se in alcuni passi non è sempre preciso.

Molto bravo Alessio Verna, Silvio l’amante di Nedda, particolarmente efficace nel canto lirico, nel duetto d’amore sfoggia sensualità attraverso una voce ben impostata e morbida, con bei colori.

Bravo anche Francesco Pittari, Beppe, molto preciso nella parte e rifinito vocalmente che ha il suo momento glorioso nella celebre serenata del II atto.

Lo spettacolo è molto piaciuto al pubblico, numeroso anche all’ultima recita cui abbiamo assistito, che oltre a gradire tutta la confusione sul palcoscenico ha tributato un caloroso e successo a tutta la compagnia.

FAUST [Renata Fantoni e William Fratti] Firenze, 3 febbraio 2017.

Il celebre spettacolo di David McVicar prodotto a Londra nel 2004 arriva a Firenze rispondendo positivamente alle numerose aspettative, soprattutto perché di questi tempi è difficile assistere in Italia a spettacoli così grandiosi se non in rare eccezioni.

Nonostante l’allestimento sia molto classico e tradizionale, con le scene imponenti di Charles Edwards e i preziosi costumi di Brigitte Reiffenstuel ripresi da Anna Watkins, resta efficacissimo grazie al minuzioso lavoro di regia che prevede movimenti, gesti, sguardi, anche intere azioni da parte dei numerosi attori – cantanti solisti, cori, danzatori e figuranti speciali – in ogni momento della lunga partitura. Eccellenti le coreografie di Michael Keegan-Dolan riprese da Rachel Poirier che fondono classico e contemporaneo in un amalgama perfetto con la musica di Gounod e la visione di McVicar. Più deboli le luci di Paule Constable riprese da John Percox, apparentemente più orientate alla mera illuminazione che non alla creazione di suggestione.

Ottima la direzione di Juraj Valčuha che sa mantenere sempre molto compatta l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, attento al suono e alla raffinatezza del gusto francese, pur non prediligendo colori passionali – se non in quinto atto – tali da far decollare la recita con grande slancio. Eccellente il Coro preparato da Lorenzo Fratini.